Aktuelles

_________________________________________________________________________________________

Die SA wütete in der Pogromnacht auch in Kuppenheim - Gedenken an Pogrom auf dem jüd. Friedhof

Zum Gedenken an die Reichspogromnacht in Kuppenheim 1938 kamen auf Einladung des AK Stolpersteine ca. 30 Interessierte trotz Regens zum jüdischen Friedhof. Heinz Wolf ging in seiner Einführung auf die Geschichte der Juden in Kuppenheim ein. Diese lebten von 1433 und bis 1940 in der „Knöpflestadt“ und wurden ein Bestandteil der Stadt. Ohne die jüdischen Viehhändler hätte es wohl keinen so respektablen Wochenmarkt im 18. Und 19. Jahrhundert in Kuppenheim gegeben. Juden betrieben Geschäfte und Handel. Sie waren Teil des gesellschaftlichen Lebens, waren in Vereinen (z.B. Musikverein) oder in der Feuerwehr.

Sie hatten ein gutes Verhältnis zu ihren christlichen Nachbarn. Die jüdische Minderheit, die in Kuppenheim lebte, wurde mit der Deportation nach Gurs 1940 ausgelöscht. Bereits der 10. November 1940 war für die Kuppenheimer Juden ein Höhepunkt der Ausgrenzung, die 18 Jahre andauerte.

Tatort Kuppenheim

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde das Leben der Juden auch in Kuppenheim von Jahr zu Jahr unerträglicher. Zunächst wurden sie gedemütigt, dann entrechtet, ihrer wirtschaftlichen Existenz entzogen oder zur Flucht gezwungen. Dann fielen SA-Männer aus Gaggenau an diesem Novembertag vor 87 Jahren in Kuppenheim ein, zündeten die Synagoge an, verwüsteten Wohnungen und Geschäfte der Juden.

Schändung des jüdischen Friedhofes

Darüber hinaus wüteten die SA-Schergen auch auf dem jüdischen Friedhof. Sie zündeten dort die Einsegnungshalle (Tahara) an, rissen um die einhundert Grabplatten aus den

Grabsteinen heraus und zertrümmerten diese. Besonders schändlich war die Zerstörung der Gedenktafel an die jüdischen Soldaten.

Julius Grünbaum,

Joseph Kahn,

Karl Dreifuß und

Ludwig Herz

starben im Kampf für Vaterland und Kaiser. Neun weitere Kuppenheimer Juden überlebten ihren Kriegseinsatz, mussten, um ihr Leben zu retten, zwanzig Jahre danach aus ihrer Heimat fliehen oder sie wurden im KZ ermordet.

Nach der Reichspogromnacht sechs jüdische Männer in Schutzhaft

Nach einem Zeitzeugenbericht nahm die Geheime Staatspolizei (Gestapo) noch vor der Brandschatzung der Synagoge und der Zerstörung jüdischer Geschäfte sechs jüdische Männer aus Kuppenheim in Schutzhaft:

Berthold Herz,

Heinrich Dreifuß,

Max Dreifuß,

Hermann Kahn,

Semi Schlorch und auch

Hermann Heinrich Valfer, der mit einer Kuppenheimer Jüdin verheiratet war.

„Spießrutenlauf“ für verschleppte Juden

Diese sechs Männer aus Kuppenheim wurden vom 10. zum 11. November 1938 über das Landesgefängnis Bruchsal und anschließend über Karlsruhe mit dem Zug in das Konzentrationslager Dachau verschleppt. Ein Spielmannszug befand sich an der Spitze des Zuges und es erklangen Lieder wie „Muss i denn zum Städele hinaus...“. Auf dem Wege zum Bahnhof wurden die Männer beschimpft, getreten und mit Steinen beworfen. Bei der Ankunft am Bahnhof wurden verschiedene Juden von der Menschenmenge misshandelt.

Schutzhaft: unmenschliche Behandlung für Kuppenheimer im KZ Dachau

Unter dem Begriff Schutzhaft nahmen Gestapo und Polizei jede ihnen unliebsame Person unter dem konstruierten Vorwand des Schutzes vor dem angeblichen Zorn des Volkes ohne richterliche Anordnung und unbefristet in Haft. Dort wurden die Betroffenen brutal verhört und anderen Strapazen ausgesetzt, wie z.B. Einzelhaft in kleinen Zellen ohne Fenster, in denen es außer einer Kloschüssel kein Mobiliar gab und permanent das Licht eingeschaltet blieb.

Dachau war eines der drei Konzentrationslager, nach denen die während des Novemberpogroms 1938 festgenommenen über 26.000 deutsche Juden (aus Süddeutschland, dem Rheinland und Österreich) verbracht wurden. In Dachau mussten unter menschenunwürdigen Bedingungen verbringen. Es wurde ihnen der Kopf kahlgeschoren, sie wurden in Häftlingskleidung gesteckt, sie mussten bei Kälte stundenlang auf dem Exerzierplatz stehen und waren der für Juden besonders grausamen Willkür der SS-Wachmannschaften ausgeliefert.

Ludwig Marx aus Karlsruhe berichtet über dir Behandlung im KZ Dachau:

„In dieser Nacht vom 10. zum 11. November 1938, auf dem Weg ins KZ Dachau, konnten ich und die anderen 500 Juden, die sich in den Viehwaggons befanden, kein Auge schließen, unsere Gedanken weilten bei unseren Familien, und wir hatten eine Ahnung davon, was uns im KZ erwarten würde. In Dachau angekommen, standen in den Gleisen SS-Posten mit aufgepflanzten Bajonetten. Wir mussten in den Abteilen bleiben, und dann kamen die SS-Leute herein zur Begrüßung mit ihren Gewehrkolben und ihren Fäusten. Das Einkleiden dauerte den ganzen Tag, Stehen ohne Essen und Trinken. 300 Mann kamen anschließen in Baracken, in denen eigentlich höchstens 40 Menschen Platz hatten. In dieser leeren Baracke mussten wir auf dem Boden sitzen, jeder den Vordermann zwischen den Beinen, so dass man sich nicht hinlegen konnte. Die Luft wurde schlecht, man konnte kaum atmen oder sich bewegen. Während der Nacht durften wir die Baracke nicht verlassen, sonst wären wir erschossen worden."

Fünf Kuppenheimer Juden zurück nach Kuppenheim

Drei Wochen nach der Kristallnacht kehrten die verhafteten jüdischen Männer aus Kuppenheim schweigend zurück, man drohte ihnen beim Erzählen über ihre Erlebnisse weiteren Aufenthalt im Konzentrationslager an. Aber der alte Kavallerist Heinrich Dreyfuß fehlte.

Jeder musste eine Erklärung unterschreiben, dass er das Lager bei voller Gesundheit verlasse, keine Ansprüche an das Deutsche Reich stelle und so schnell wie möglich aus Deutschland auswandern werde. Den Häftlingen wurden die eigenen Kleider und Habseligkeiten ausgehändigt, dann mussten die vor ihrer Entlassung stehenden Gefangenen zum letzten Mal in Reih und Glied antreten.

Dabei belehrte ein SS-Offizier die Männer so: „Ich würde Euch raten, Deutschland so schnell als möglich zu verlassen. Wir wollen keine Juden in Deutschland, also hinaus mit Euch, so schnell ihr könnt! Aber eines will ich Euch sagen: Was Ihr hier gesehen habt, müsst ihr verschweigen, sonst holen wir Euch wieder und vielleicht auch noch eure Familien, und dann kommt Ihr nie mehr aus Dachau heraus.“

Heinrich Dreyfuß kämpfte für Kaiser und Vaterland – trotzdem wurde er ermordet

In Prittelbach beim KZ Dachau wurde Heinrich Dreyfuß schwer misshandelt und nach Aktenlage am 24. November 1938 erschossen. Er kämpfte für sein Vaterland Deutschland im 1. Weltkrieg und erhielt für seine Tapferkeit eine Auszeichnung. Darüber hinaus war er Mitglied im Arbeitergesangverein und wohl auch neben weiteren 17 Kuppenheimer Juden in der Freiwilligen Feuerwehr. Heinrich Dreyfuß lebte mit seiner Frau Juliane, geb. Löb aus Malsch, in der Friedrichstraße 72. Am 2. April 1937 musste Heinrich Dreyfuß sein Haus verkaufen und sein Manufakturgeschäft am 10. November 1938 aufgeben. Die Eheleute zogen in das „Judenhaus" in der Murgtalstraße 17. Die gemeinsame Tochter Erna konnte bereits 1933 in die USA auswandern, Ehefrau Juliane gelang dies erst am 06. März 1939 (über London nach San Francisco).

Wehret den Anfängen

Es ist ein großes Anliegen des Arbeitskreises, bei all seinen Aktionen (Stolpersteinlegungen und Stolpersteinreinigungen, Führungen, Lesungen und Konzerten) nicht nur an das Schicksal der Juden zu erinnern und ihrer zu gedenken, sondern auch auf den Schutz von Minderheiten aufmerksam zu machen, weil diese ein wichtiger Bestandteil unserer freiheitlich demokratischen Gesellschaft sind.

In Deutschland gibt es seit Jahren besorgniserregende Tendenzen, die an die 30er Jahre erinnern, als die Weimarer Demokratie systematisch bekämpft und schließlich zerstört wurde. Demokratie muss wehrhaft sein. Deshalb warnt der Arbeitskreis davor, rechte Gewalt zu unterschätzen und rechtsradikales Gedankentum zu verharmlosen. Insbesondere bei Veranstaltungen mit Schülern werden immer wieder die Worte von Esther Bejarano vom Auschwitz-Mädchenorchester (wie bei Lesungen des Arbeitskreises vorgetragen) zitiert: „Lasst euch von denen nicht über den Tisch ziehen".

Führung am 9. November 2025 zur Reichspogromnacht

Vandalismus auf dem jüdischen Friedhof Kuppenheim

Mit einer Führung auf dem jüdischen Friedhof am Sonntag, 9. November 2025, will der „Arbeitskreis „Stolpersteine Kuppenheim“ das Gedenken an die ehemaligen jüdischen Bürger wachhalten. Vor 84 Jahren wurden SA-Schergen (zumeist aus Gaggenau - einige wenige auch aus Kuppenheim) mit dem Lkw angekarrt, um den jüdischen Friedhof zu schänden. Das Ziel waren Grabsteine im zentralen südlichen Grabfeld des Friedhofes, Begräbnisstellen zwischen den Jahren 1880 und 1929. Dabei wurde rund einhundert Grabplatten aus den Grabsteinen herausgehebelt, um sie dann auf dem Boden zu zerschlagen. Manche Grabsteine wurden bei dieser Aktion auch erheblich beschädigt. Ein Umwerfen war in der Kürze der Zeit schwierig, zumal die Steine dieser Beerdigungsepoche mit einem Sockel fest in der Erde verankert waren.

Einige beschädigte Grabplatten konnten in der Nachkriegszeit wiedereingesetzt werden, zum Teil wurden sie wie Puzzleteile zusammengefügt. Vielen dutzend Grabsteinen fehlen seither die Tafeln mit den Namen der Verstorbenen, den Geburts- und Todesdaten sowie den Herkunftsorten und anderen Inschriften.

Gedenkstein für jüdische Soldaten geschändet

Als besonders abscheulich kann auch die Zerstörung der Gedenktafeln für die im Ersten Weltkrieg gefallenen jüdischen Soldaten bezeichnet werden. Die Nazis, die eigentlich den Krieg verherrlichten, wollten die Erinnerung an die Soldaten, die besonders tapfer für Kaiser und Vaterland kämpften, aus dem kollektiven Gedächtnis löschen.

Im Jahr 1956 stifte der 1933 (im Jahr von Hitlers Machtergreifung) aus Kuppenheim (Friedrichstraße 79) ausgewanderte José (Josef) Kahn eine neue Granitplatte mit vergoldeten Inschriften für die jüdischen Soldaten aus Kuppenheim: Julius Grünbaum (geb. 1883 – gefallen 1916), Joseph Kahn (geb. 1883 – gefallen 1915), Karl Dreifuß (geb. 1892 – gefallen 1915) und Ludwig Herz (geb.1881 – gefallen 1915).

Spur der Zerstörung

Nach dem Schänden der Grabsteine äscherten die SA-Männer die Einsegnungshalle (Tahara) am Eingang des Friedhofes ein. Dann ging es in die Innenstadt von Kuppenheim, um Juden in ihren Wohn- und Geschäftshäusern zu drangsalieren, Möbel und Inventar zu beschädigen. Diesem Nazi-Terror folgte dann das Anzünden und Niederbrennen der Kuppenheimer Synagoge, um anschließend nach Malsch zu fahren, um auch dort die örtliche Synagoge zu zerstören.

Bürgermeister Grathwohl verhindert das Abräumen des Friedhofes

Der jüdische Friedhof in Kuppenheim hätte laut Anordnung des Reichsinnenministerium in Berlin zum Kriegsende (1944/1945) abgeräumt und eingeebnet werden sollen. Dem damaligen Kuppenheimer Bürgermeister Gustav Grathwolh gelang es jedoch, die Verhandlungen wegen der Höhe des Grundstückspreises und der Übernahme der Kosten für das Schleifen des Friedhofes hinauszuschieben. Da mittlerweile Joseph Goebbels (Reichspropagandaminister) den „totalen Krieg“ erklärte, geriet die Zerstörung des Friedhofes in Vergessenheit. Das kulturhistorisch so wichtige Areal konnte der Nachwelt erhalten bleiben.

Begehung des Friedhofes mit vielen Informationen zu Juden und jüdischem Leben

Der Arbeitskreis geht bei seiner 48. Führung auf folgende Themenbereiche ein:

- Schändung des Friedhofes anlässlich der Reichspogromnacht 1938

- jüdische Soldaten im Ersten Weltkrieg

- Sechs Kuppenheimer Juden nach Dachau deportiert (Schutzhaft)

- Begräbnissitten der Juden

- Inschriften und Symbole der Grabsteine

- Julius Kahn (US-Kongressabgeordneter)

- Bernhard Kuppenheimer (B. Kuppenheimer Men’s Clothing)

- Louis Kuppenheim (Bijouterie)

- Schicksal der Familien Herz und Schlorch (Eisenwarenhandlung)

- Salomon Lehmann (Metzgermeister), Irrfahrt der St. Louis)

Führung am Sonntag, 9. November 2025, 11:00 Uhr, Stadtwaldstraße 120, oberhalb des Schützenhauses.

Eintritt frei (Spenden für das Legen von Stolpersteinen werden gerne entgegengenommen). Empfohlen: Warme Kleidung und gutes Schuhwerk. Männlich Teilnehmer benötigen eine Kopfbedeckung. Die Führung findet auch bei Regen statt. Anmeldung erbeten. Info: Heinz Wolf, 07225-75543, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

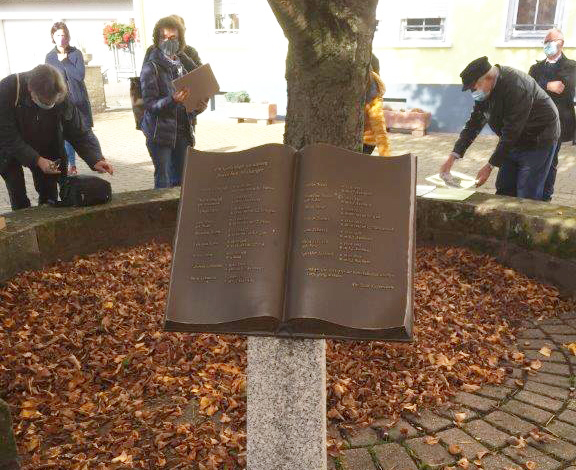

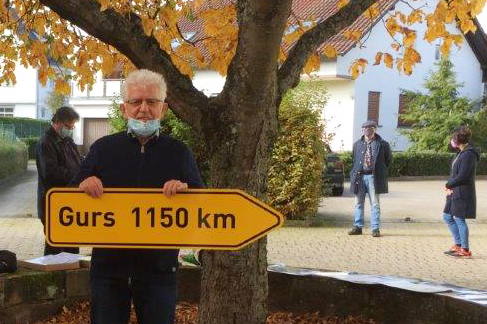

Deportation der Unerwünschten: Erinnern und Gedenken

Der Arbeitskreis Stolpersteine nahm den 85. Jahrestag der Deportation der jüdischen Mitbürger von Kuppenheim nach Gurs am 22. Oktober 1940 zum Anlass, um mit einer Gedenkfeier und einer anschließenden Putzaktion an die letzten Juden in Kuppenheim zu erinnern. Insbesondere sollte für die jüngere Generation ein Zeichen gegen das Vergessen, gegen Rassismus und Intoleranz gesetzt werden.

Heinz Wolf vom Arbeitskreis Stolpersteine Kuppenheim konnte mehr als 40 Interessierte aus Kuppenheim und Oberndorf, aus Gaggenau, Rotenfels, Bischweier und Umgebung begrüßen. Vertreten waren auch der Verein „Die Brücke für den Dialog“ aus Rastatt, der AK Stolpersteine aus Muggensturm mit Volker Schuster, der Historische Verein Kuppenheim mit mehreren Vertretern, die FWG Kuppenheim mit Jürgen Frank sowie die Stadträtinnen Sabine Kastner und Barbara Wachsmuth.

Religionsvertreter mahnen zur Achtung der Menschenwürde

Der Arbeitskreis konnte auch die Vertreter verschiedener Religionen begrüßen. Pfarrer Jürgen Biskup von der Evangelischen Kirchengemeinde Kuppenheim-Bischweier verglich in seinem Beitrag die Weltanschauung der Nationalsozialisten mit der aktuell geführten Verschwörungstheorie und erinnerte daran, wie schnell sich während der Corona-Pandemie falsche Behauptungen verbreitet hätten. Es sei eine Pflichtaufgabe, die Menschenwürde für alle Menschen zu wahren.

Pfarrer Martin Sauer von der katholischen Kirchengemeinde Vorderes Murgtal sprach in seiner Rede den christlichen Kirchen eine Mitschuld bei der Entstehung eines negativen Judenbildes zu. Zuweilen gelänge, so Sauer, das mit dem Blick in die Vergangenheit besser, die bösen Taten als mahnende Erinnerung. Überhaupt sei die Frage, wo das Böse herkomme, auch theologisch nicht zu beantworten. Seine Devise sei deshalb, auch an das Gute zu erinnern und jener Menschen zu gedenken, die während des Dritten Reiches Verfolgten geholfen hätten, häufig unter Lebensgefahr. Diese könnten besonders jungen Menschen als Vorbild dienen.

In Vertretung für den Rabbiner Daniel Naftoli Surovtsev trug ein Vertreter der IKG Baden-Baden das Kaddisch-Gebet, eine Lobpreisung Gottes, vor.

Juden in Kuppenheim: Vortrag der Favorite Werkrealschule

Mit Textbeiträgen trugen Schüler der zehnten Klasse der Favorite Werkrealschule Kuppenheim unter der Regie von Klassenlehrer Peter Kühn die Geschichte der Juden in Kuppenheim vor, von 1633 bis 1940. Sie erinnerten an die einstmals große Bedeutung der Kuppenheimer Juden als Vieh- und Pferdehändler, als Händler für Textil- und Tabakwaren, als Eisenwarenhändler und Metzger.

Einige Juden, die aus Kuppenheim emigrierten, schafften es zum namhaften US-Kongressabgeordneten (Julius Kahn), zum sehr erfolgreichen Unternehmer in der Textilbranche (Bernhard Kuppenheimer) und zum weltweit exportierenden Schmuck-produzenten (Louis Kuppenheim).

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts lebten in Kuppenheim 108 Juden, 7,4 Prozent der Gesamt-bevölkerung. Auf heute hochgerechtet wäre das etwa die Hälfte der Bevölkerung von Oberndorf.

Es geschah am helllichten Tag

16 Kuppenheimer Juden schleppten sich in Begleitung der Nazis durch die Friedrichstraße zur Turnhalle. Dort wurden sie auf Lastwagen verfrachtet und zum Bahnhof Karlsruhe transportiert. In einem der neun Eisenbahnzüge mit 3-Klasse-Waggons ging dann die Fahrt drei Tage und vier Nächte lang in Richtung Süden. Die jüdischen Mitbürger wussten nicht, wohin man sie bringen würde. Ihr weiteres Schicksal:

Fünf verschleppte Kuppenheimer überlebten die Inhaftierung, weil sie aus dem Lager flohen oder versteckt wurden, so Ilse Schlorch und ihr Bruder Ludwig Schlorch von der Eisenwarenhandlung Herz und Schlorch, Friedrichstr. 86, sowie Max Dreyfuß und Ehefrau Fanny Dreyfuß, geb. Monatt aus der Murgtalstr. 2 und schließlich der Viehhändler Ludwig Kahn, Friedrichstr. 98.

In Gurs starb Mina Meier aus der Friedrichstr. 94 mit 68 Jahren. Blondina Kahn aus der Rheinstraße 9 starb mit 65 Jahren in Nexon und ihre Schwester Colestine Kahn mit 61 Jahren in Noé (Frankreich). Samuel Herz, (Friedrichstr. 86) war 76 Jahre alt, als er in Perpignan starb. Seine Ehefrau Sara Herz, geb. Maier, starb mit 74 Jahre in Nexon.

Für sechs Kuppenheimer wurde Gurs die „Vorstufe zur Hölle“. Sie wurden über Drancy ins Konzentrationslager Auschwitz verfrachtet, um dort ermordet zu werden, so Isidor Meier und Karoline Meier, geb. Kahn, Friedrichstr. 98; Semi Schlorch und Rosa Schlorch, geb. Herz, sowie der Sohn Günter Schlorch, alle aus der Friedrichstr. 86; und schließlich Marie Dreyfuß, geb. Friedmann, Murgtalstr. 2.

Weitere 19 in Kuppenheim geborene und vier in Kuppenheim zeitweise lebende Juden kamen teilweise mit ihren Ehepartnern nach Gurs, überlebten das Lager oder wurden über Drancy nach Auschwitz zur Ermordung deportiert. Das Gedenken galt auch den mehr als 40 jüdischen Gurs-Opfern, die mit den Kuppenheimer Juden verwandt waren.

Ergreifende Stille herrschte bei den Anwesenden, als Angelika und Wolfgang Decker vom Arbeitskreis 18 dieser Schicksale vortrugen.

Jiddische Klezmermusik umrahmt das Gedenken

Seit mehr als zwölf Jahren sorgt die Musikschule Gaggenau bei Veranstaltungen des Arbeitskreises für die musikalische Umrahmung. Musiklehrer Gerold Stefan und Eva Skorupa trugen bei der Gedenkfeier stimmungsvoll Klezmerstücke vor.

Stolpersteine von Gurs-Opfern von Schülern gereinigt

Beim anschließenden Rundgang „Auf den Spuren der Stolpersteine“ wurde auf die Lebensgeschichten der betroffenen Familien eingegangen mit einer gleichzeitigen Putzaktion der Stolpersteine.

Ein ganz besonderer Dank des Arbeitskreises gilt den Schülern der 10. Klasse von der Favoriteschule Werkrealschule Kuppenheim, die Texte während der Feier vortrugen und anschließend die Stolpersteine in der Friedrichstraße putzten. Dank auch dem Schulleiter Marco Wolny und dem Klassenlehrer Peter Kühn.

Fotos: AK Stolpersteine

Nach der Gedenkfeier putzen Schüler der Favorite Werkrealschule Kuppenheim Solpersteine von Gurs-Opfern. Rechts in Bild Schulleiter Marco Wolny.

Zur dritten Gurs-Gedenkfeier des AK Solpersteine kamen mehr als 40 Teilnehmer. Favoriteschüler tragen die Geschichte der Kuppenheimer Juden vor.

__________________________________________________________________________________Okt. 2025

Die Juden in Kuppenheim

Eine Urkunde aus dem Jahr 1433 bestätigt, dass es damals schon Juden in Kuppenheim gab. Die Landesfürsten duldeten die Juden im Lande wegen ihres Geldes. Sie besaßen Vermögen, konnten fleißig Geschäfte betreiben und zahlten Steuern.

Wenn es aber der Obrigkeit passte, dann wiesen sie die Juden rasch aus ihrer Heimat. Obwohl der Markgraf Philipp II. 1584 die Juden aus der Markgrafschaft vertrieb, durften einige in Kuppenheim bleiben, wohl wegen ihrer Bedeutung für den regional wichtigen Wochenmarkt in Kuppenheim.

Im Jahr 1611 lebten zehn jüdische Familien in Kuppenheim. Im 30jährigen Krieg von 1618 bis 1648 Krieg gab es keine Juden mehr in Kuppenheim.

Zur Zeit der Verwüstungen Badens durch die Truppen des Französischen Königs Ende des 17. Jahrhunderts, verbunden mit dem großen Stadtbrand 1689, ging die Zahl der jüdischen Familien von 10 auf zwei zurück.

Mit dem Judenanwalt Salomon Schweitzer entstand zu Beginn des 18. Jahrhunderts, also nach 1700, eine selbständige jüdische Gemeinde Kuppenheim. Nach 1714 wurde in der Judengasse (sie hieß später Hildastraße) auf dem FlurStück Nr. 130 die erste Synagoge (wahrscheinlich die älteste im Landkreis) erbaut. Sie wurde später ergänzt durch ein rituelles Bad. Dann kamen zwei Frauenbäder hinzu sowie ein jüdisches Schulhaus (1875 gab es 22 jüdische Schulkinder) und einen Gemeindeschuppen für den Leichenwagenwagen.

1801, also kurz nach der Französischen Revolution, lebten in Kuppenheim bereits 53 Juden. Sie lebten zumeist in bescheidenen Verhältnissen. Samuel Herz bildete hierbei eine Ausnahme. Er bildete die Grundlage für die Metzgerfamilien Lehmann und den Eisenwarenhandel Herz & Schlorch.

Der jüdische Friedhof besteht seit etwa 1694

1806 wurde der jüdische Friedhofsverband Kuppenheim begründet, aufgelöst 1939. Ihm gehörten die 15 jüdischen Gemeinden von Ettlingen bis ins Hanauerland bei Kehl an.

Die Judenemanzipation

Der Weg der Juden vom Rand in die Mitte der Gesellschaft

Die Juden waren auch in Kuppenheim rechtlich, religiös und sozial eine unterdrückte Minderheit. Mit der Judenemanzipation erhielten sie nun zunehmend staatsbürgerliche Rechte. Abgaben wie Brunnen-, Draht-, Weide- und Wachtgeld wurden aufgehoben.

Sie durften sich in ihrem Geburtsort niederlassen. Und sie konnten jetzt auch deutsche Geschlechtsnamen annehmen wie Löb Kahn, Moses Lehmann oder Bernhard Kuppenheimer. Letzterer schuf in den USA die namhafte Männerbekleidungsfirma „Kuppenheimer Men’s Clothes“ in Chicago.

Um das Jahr 1800 wurde die jüd. Religionsgemeinschaft als Kirche geduldet.

Die Einführung der allgemeinen Schulpflicht für jüd. Kinder zeigte schnell Erfolg.

Mit der Verbesserung der rechtlichen Stellung der Juden erhöhte sich 1817 die jüdische Bevölkerungszahl in Kuppenheim auf 108, das waren immerhin 7,4 % der Einwohner insgesamt, auf heute hochgerechnet etwa 600 Personen, fast die halbe Bevölkerung von Oberndorf.

Die Juden waren zwar Staatsbürger, hatten jedoch kein Wahlrecht und kein Recht auf die Allmendnutzung wie der Erwerb von Bürgerholz.

Die Alltagssprache der Juden war überwiegend Jiddisch, eine mittelalterliche Sprache, die aus deutschen Dialekten entstanden ist und hebräische, romanische und slawische Einflüsse aufgenommen hat. Heute sprechen nur noch orthodoxe Juden Jiddisch.

Einige Beispiele sind…baldowern, (ausgekocht), Bammel (Angst haben), betucht (reich), dufte (sehr gut), Ganove (Gauner), Großkotz (Angeber), Kaff (Ortschaft), koscher (ordentlich), Knast (Gefängnis),

Macke (Hieb, Stoß, Fehler), malochen (schwer arbeiten), mauern (verteidigen), mauscheln (regen wie ein Jude), meschugge (verrückt), mies (schlecht), Moos (Geld), mosern (nörgeln), Pleite (zahlungsunfähig sein, Bankrott, Reibach (Gewinn), Schmonzette (schmierige Erzählung), Stuss (Unsinn), Tacheles reden (Klartext reden), Tennef (wertloses Zeug, Unsinn), Tohuwabohu (Chaos)

Von diesem Zeitpunkt an lebten die Juden in Kuppenheim einträchtig neben den Christen. Es gab kein Ghetto wie andernorts. Sie lebten überwiegend im Bereich um die Synagoge (Judengasse), später in der Friedrich, Rhein-, Schloss- und Murgtalstraße.

Die Juden wurden zunehmend Teil der Stadtgemeinschaft: 1855 wurden sie zum Feuerwehr-dienst verpflichtet. David Kahn wurde als erster Jude in die Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim aufgenommen. 1892 waren bereits 18 Juden Feuerwehrleute. 1878 wurde in Kuppenheim der Frauenverein zur Gründung und Aufrechterhaltung der Kleinkinderschule gegründet. Juden waren auch im Gesangverein und Musikverein, Semi Schlorch war 2. Vorsitzender des Musikvereins, bis ihn die Nazis absetzten.

Zur wirtschaftlichen Betätigung der Juden

Die Kuppenheimer Juden betätigten sich in der Mehrheit als Kauf- und Handelsleute, auch als Trödler, im Pferde- und Viehhandel, vereinzelt als Leder-, Kleider-, Frucht- und Mehlhändler. Gern gesehen waren sie auf Vieh- und Jahrmärkten.

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts betrieben die Juden in Kuppenheim nahezu das ganze Geldverleihgeschäft. Der Religionslehrer Elias Eichstätter hatte eine Agentur einer Feuerver-sicherungsgesellschaft. Jakob Grünbaum, besaß eine Versicherungsagentur.

Für Straßen beim neu errichteten Schloss Rastatt zahlten die Kuppenheimer Juden Pflastergeld. In der Ritterstraße liegen heute noch die großen Sandsteinplatten, die von Samuel Herz und anderen bezahlt wurden.

Isack Herz betrieb als Gast- und Judenwirt die „Krone“, David und Gabriel Kahn führten das Gasthaus „Zum Lamm“.

Acht jüdische Metzger und Schächter führten in Kuppenheim ihr Gewerbe aus.

David Herz eröffnete ein Metzgergeschäft, das bis in die vierte Generation besteht und von den Nazis aufgelöst wurde.

Aus dem Eisen- und Spezereihandels Samuel Herz entstand die regional bedeutende Eisenwarenhandlung Herz & Schlorch.

Juden in Kuppenheim betrieben insbesondere Vieh- und Pferdehandel, vereinzelt auch Tabakhandel und Landwirtschaft. Da der Viehhandel Ende des 19. Jahrhunderts zurückging, mussten viele Kuppenheimer Juden auswandern, so z.B. Mitglieder der Familie Kaufmann (im Tabakhandel tätig), oder sie gingen in größere Städte wie Karlsruhe, Mannheim oder Rastatt.

Ludwig Kuppenheimer zieht mit Ehefrau Bertha 1854 von Kuppenheim nach Pforzheim. Mit seinem Namen Louis Kuppenheim begründet er eine bedeutende Schmuckfirma und exportiert in die ganze Welt, zumeist nach Frankreich und in die USA. Die Kinder betätigen sich ebenfalls als Unternehmer mit Schmuck und Lederwaren. Zwei Söhne sind in der Kommunalpolitik und werden hervorragende Ärzte. Rudolf Kuppenheim verhilft als geachteter Frauenarzt etwa 19.000 Pforzheimer Kindern auf die Welt.

Kuppenheim 23.10.2025_______________________________________________________________________

Der Tag des 22. Oktober 1940 muss in Erinnerung bleiben: Deportation der südwestdeutschen Juden nach Gurs

Systematische Entrechtung

Mit zahllosen Repressalien, antisemitischen und rassistischen Gesetzen, Verordnungen und Terroraktionen waren die Nazis von Anfang an in ganz Deutschland gegen die Bürger jüdischen Glaubens vorgegangen. Systematisch wollten sie deren wirtschaftliche Existenz ruinieren und sie zu Emigration und Flucht zwingen.

* Auch die Kuppenheimer Juden waren betroffen vom Boykott »jüdischer« Geschäfte und Betriebe bereits ab April 1933.

* Die Nationalsozialisten erließen Hunderte von Verordnungen und Verbote zu nahezu allen Fragen des alltäglichen Lebens.

* 1935 kam die Aberkennung der Staatsbürgerrechte durch die »Nürnberger Gesetze«

* In der Reichspogromnacht am 10. November 1938 wurde Kuppenheimer Synagoge niedergebrannt. Am Tag darauf wurden 6 jüdische Bürger in Schutzhaft genommen und ins KZ Dachau gesteckt.

* Die Juden mussten Schmuck, Wertsachen abliefern.

* Jüdische Kinder wurden aus deutschen Schulen entfernt.

* Juden mussten ihre Geschäfte verkaufen, Führerscheine und Kfz-Papiere wurden eingezogen.

* Ab 1939 gilt das Berufsverbot für Selbständige in Handel und Handwerk. Am 21 Uhr (im Winter an 20 Uhr) dürfen Juden ihre Wohnungen nicht mehr verlassen. Sie durften kein Telefon und kein Radio mehr besitzen.

Es geschah am helllichten Tag

Am 22. Oktober 1940 begann die Wagner-Bürckel-Aktion mit dem Ziel, neben dem Saarland und Rheinland-Pfalz auch Baden „judenfrei“ zu machen. Alle Juden, die transportfähig waren, mussten mit. Selbst Alte und Gebrechliche wurden nicht verschont. Nur Juden, die in „Mischehe“ lebten, konnten bleiben. 9.504 Juden waren von dieser Aktion betroffen, davon 5.600 aus 137 jüdische Gemeinden in Baden. Die Juden feierten trotz der Schikanen durch die Nazis ihr „Laubhüttenfest“.

In Kuppenheim und überall in Baden klopften am frühen Morgen Gestapo-Männer an die Haustür jüdischer Familien. Innerhalb von zwei Stunden mussten sich diese reisefertig machen. In anderen Orten blieb oft weniger Zeit, manchmal nur 30 Minuten. Maximal 50 kg Gepäck und 100 RM durften mitgenommen werden. Die Haustür wurde versiegelt oder die Schlüssel mussten in der Tür bleiben.

16 Kuppenheimer Juden

schleppten sich in Begleitung der Nazis durch die Friedrichstraße zur Turnhalle. Dort wurden sie auf Lastwagen gesteckt und zum Bahnhof Karlsruhe transportiert. In einem der neun Eisenbahnzüge mit 3-Klasse-Waggons ging dann die Fahrt drei Tage und vier Nächte lang in Richtung Süden. Die jüdischen Mitbürger wussten nicht, wohin man sie bringen würde. Ihr weiteres Schicksal

Kuppenheimer Juden, die am 22. Oktober von der Gestapo aus ihren Wohnhäusern geholt und nach Gurs deportiert wurden...

fünf von ihnen überlebten die Deportation nach Gurs

Ilse Schlorch und ihr Bruder

Ludwig Schlorch aus der Friedrichstr. 86

Max Dreyfuß und

Fanny Dreyfuß, geb. Monatt aus der Murgtalstr. 2

Ludwig Kahn, Friedrichstr. 98

In Gurs bzw. in den Nebenlagern verstarben...

Blondina Kahn in Nexon, mit 65 Jahren und ihre Schwester

Colestina Kahn in Noé mit 61 Jahren. Beide lebten in der Rheinstr. 9

Samuel Herz in Perpignan mit 76 Jahren und in Nexon und seine Ehefrau

Sara Herz, geb. Maier, mit 74 Jahren

Mina Meier aus der Friedrichstr. 94 im Alter von 68 Jahren in Gurs.

Gurs wurde für sie die „Vorstufe zur Hölle“ so für…

Isidor Meier, mit 59 Jahren, seine Ehefrau

Karoline Meier, geb. Kahn, mit 56 Jahren, beide Friedrichstr. 98

Marie Dreyfuß, geb. Friedmann, 83 Jahre alt, aus der Schlossstr.1

aus der Friedrichstraße 86:

Semi Schlorch, mit 51 Jahren, Ehefrau

Rosa Schlorch, geb. Herz, mit 47 Jahren und der Sohn

Günter Schlorch, mit 20 Jahren

40 Kuppenheimer Juden und mehr als 40 Verwandte kamen nach Gurs oder ins KZ

Jüdinnen und Juden, geboren in Kuppenheim, zogen wegen Heirat und aus beruflichen Gründen in andere Orte. Fünf lebten zeitweise in Kuppenheim. Sie sowie weitere mehr als 40 verwandte Judinnen und Juden wurden ins Deportationslager Gurs verschleppt.

O Ida Dreyfuß zog wegen der Heirat mit Hermann Heumann von der Murgtalstraße 2 nach Hoffenheim. Mit dem Sammeltransport Nr. 17 kam sie am 10. August 1941 nach Auschwitz und wurde dort im Alter von 54 Jahren ermordet. Ihr Ehemann kam am 29. August zur Ermordung nach Auschwitz.

O Regine Dreyfuß wohnte in der Murgtalstr. 2. Sie kam mit ihren Ehemann Markus Katz aus Karlsruhe mit Transport Nr. 17 am 10. August 1942 nach Auschwitz und wurde im Alter von 47 Jahren ermordet. Markus Katz war bei seinem Tod 59 Jahre alt.

O Jeanette Kahn heiratete Hermann Hirsch aus Malsch und ging nach Ettlingen. Mit ihrem Ehemann wurde sie von dort nach Gurs deportiert und am 10. August 1942 weiter nach Auschwitz verschleppt. Jeanette starb mit 55, Hermann mit 57 Jahren.

O Irma Kahn zog von Kuppenheim nach Mannheim. Zusammen mit ihrem Ehemann Albert Platz wurde sie mit Transport Nr. 17 nach Auschwitz zur Ermordung verfrachtet. Irma war 46 Jahre, Albert 71 Jahre alt.

O 1923 heiratete Johanna Kahn Samuel Wilhelm Kuhn aus Ilvesheim. Mit Transport Nr. 31 gelangte sie mit ihrem Ehemann am 11. September 1942 von Gurs nach Auschwitz. Johanna war 54 Jahre und Samuel Wilhelm 57 Jahre alt, als sie vergast wurden.

O Emilie Kaufmann, Friedrichstraße 91, folgte ihrem Ehemann Moritz Brumlick nach Mannheim. Mit dem Deportationszug Mr. 74 gelangte sie am 20. Mai 1942 als 52-Jährige nach Auschwitz zur Ermordung. Moritz starb bereits 1936.

O Die neue Heimat von Fanny Kaufmann, war nach der Eheschließung mit Adolf Kreuzer ebenfalls Mannheim. Ihre Endstation war mit dem Transport Nr. 75 am 30. Mai 1942 Auschwitz. Sie starb mit 60 Jahren.

O Rosa Kaufmann heiratete Josef Kramer aus Walldorf. Vom Lager Gurs kam sie am 28.08.1942 mit Transport Nr. 25 von Drancy zur Ermordung nach Auschwitz. Ihr Ehemann Josef Kramer starb bereits 1928.

O Herrmann Samuel und Helene Samuel sowie der Sohn Herbert Samuel lebten zeitweise bei Berthold Herz in der Murgtalstraße 37. Sie kamen 1940 nach Gurs. Herrmann starb am 04.03.1943 in Maydanek, Herbert am 03.04.1945 in Mauthausen. Helene überlebte Gurs.

Jüdinnen und Juden starben im Deportationslager Gurs - oder nachdem sie von Gurs aus in andere Lager und Örtlichkeiten verlegt wurden:

O Anna Herz heiratete Dr. Adolf Billig und lebte seit 1935 in Karlsruhe. Im Lager Gurs war sie bis zum 4. September 1941. Schließlich verstarb sie im Jahr 1942 im Altersheim in Nizza mit 76 Jahren.

O Elise Herz heiratete Michael Loeb und zog deswegen nach Karlsruhe. Sie starb im Jahr 1943 im Gurs-Nebenlager Idron im Alter von 82 oder 83 Jahren.

O Max Kahn lebte mit seiner Familie bis zur Deportation in Karlsruhe. Er starb am 3. August 1942 in Marseille. Max war 71 Jahre alt.

O Adolf Kahn kämpfte als Soldat im 1. Weltkrieg für das deutsche Vaterland. Als 28 bzw.29-Jähriger verließ er Kuppenheim, Friedrichstr. 59, und zog nach Hornburg in Oberhessen, dann nach Gießen und 1918 nach Illingen. Von hier aus gelangte er nach Gurs, wo er am 28. August 1941 im Außenlager Rivesaltes starb. Dort wurde er 65-jährig beerdigt.

O Salomon Kuppenheimer, geboren in Kuppenheim, lebte seit 1911 in Rastatt. Er war ebenfalls als Soldat im 1. Weltkrieg ebenfalls im Einsatz. 1939 lebte er für kurze Zeit wieder in Kuppenheim. Am 22. Oktober kam er nach Gurs. Am 26. September 1944 verstarb er 78-jährig in Montélimar, Frankreich.

O Leopold Friedmann, in Kuppenheim geborener Handelsmann, zog nach Hilzingen. Auch er wurde nach Gurs deportiert, wo er 11. Januar 1941 im Alter von 80 Jahren verstarb.

O Nathan Herz zog von Kuppenheim von der Hauptstr. 41 (später Friedrich-straße) nach Rastatt. Er starb als 83-Jähriger am 29.12.1940 in Gurs.

O Berta Meier, verh. Baum, zog mit ihrem Bruder Isidor Meier und der Schwägerin Karoline Meier, geb. Kahn, nach Kuppenheim in die Freidrichstraße 98. Mit ihren Verwandten kam sie dann nach Gurs. Am 09.11.1944 starb sie in St. Astier mit 66 Jahren.

Jüdinnen und Juden haben das Lager Gurs überlebt, weil sie 1944 von den Allierten Truppen befreit wurden:

Das Lager Gurs wurde nicht direkt im Jahr 1945 befreit, sondern bereits im August 1944, als die Alliierten nach der Befreiung von Paris in Südfrankreich vorrückten, die Region erreichten und das Lager von der deutschen Besatzung und dem Vichy-Regime befreiten. Die meisten Häftlinge wurden danach entlassen oder konnten auf eigene Faust fliehen, obwohl einige bis zum Ende des Krieges 1945 blieben, weil sie aufgrund ihrer nationalen Herkunft oder politischen Überzeugung an der Rückkehr nach Hause gehindert wurden.

Der Zweite Weltkrieg in Europa endete am 8. Mai 1945 mit der vollständigen Kapitulation der deutschen Wehrmacht, was für alle Menschen in Europa die Befreiung vom Nationalsozialismus bedeutete.

O Berta Kahn verlegte ihren Wohnsitz von der Rheinstr. 9. nach Straßburg, später nach Mannheim. Sie überlebte Gurs. Ihr Ehemann Heinrich Grünhut wurde 1943 in Auschwitz ermordet.

O Wilhelmine Eichstetter bewohnte mit ihren Eltern das Rabbinerhaus hinter der Synagoge. Nach ihrer Heirat mit Adolf Heimberger zog sie nach Karlsruhe, von wo sie nach Gurs verschleppt wurde. Sie überlebte wie ihre Enkel Adolf und Paul Niedermann das Internierungslager. Ihr Ehemann starb 1941 in Noé.

O Anna Dreyfuß, geb. 1868 in der Rheinstraße 16 war mit Jonas Lion aus Etten-heim verheiratet. Nach dem Tod ihres Ehemannes lebte Sie in Baden-Baden. Von dort wurde sie nach Gurs deportiert. überlebte jedoch das Lager Gurs.

O Wilhelmine Herz, genannt „Mina“, geb. 1854 in der Murgtalstr. 2. Sie heiratete einen Juden namens Dukas und zog nach Karlsruhe. Wilhelmine kam mit fast 900 Karlsruher Juden nach Gurs ins Deportationslager. In Karlsruhe lebten zu dieser Zeit 1.375 Juden. Gurs wurde 1945 von den Alliierten Truppen befreit. Wilhelmine starb am 22. November 1945 in Gurs, wenige Tage vor ihrem 91. Geburtstag.

O Anna Dreyfuß aus der Rheinstraße 16 zog zu ihrem Ehemann Jonas Lion nach Ettenheim und nach dessen Tod nach Baden-Baden. Sie überlebte Gurs. Ihre Tochter Mina Lion, verh. Arnold, wurde jedoch am 10.08.1942 über Drancy ins KZ Auschwitz deportiert und dort ermordet.

O Rosa Kahn, die Ehefrau von Max Kahn aus der Löwengasse 16, kam mit ihrem Ehemann nach Gurs. Während Max Kahn 1942 in Marseille starb, konnte Rosa Kahn aus dem Lager fliehen und zu ihren drei Töchtern in den USA auswandern.

Friedrichstraße 86 – Familie Schlorch nach GURS deportiert

Ilse Schlorch ist am 29.12.1921 in Kuppenheim geboren. Die hübsche, rothaarige 18-jährige Jüdin, wird am 22. Oktober 1940, gerade 20 Jahre alt, von der Friedrichstraße 86 wird aus Kuppenheim verschleppt.

Eva Mohrlok erzählt von den Erinnerungen ihrer Mutter vom Kindermädchen Ilse Schlorch, das gegenüber ihrer Metzgerei wohnte:

„Am Morgen des 22. Oktober 1940, an jenem Tag also, an dem die noch verbliebenen jüdischen Bürger in Baden und der Pfalz in das Lager Gurs in den Pyrenäen deportiert wurden, sei Ilse Schlorch mit einer schweren Grippe zu ihrer Mutter gekommen, ihren Bruder Gunther an der Hand. Die Mutter habe der jungen Frau gesagt, dass sie sich in ein freies Gästebett legen soll.

Einige Stunden später sei ein junger SA-Mann im Geschäft erschienen und habe zu ihrer Mutter gesagt: „Sie verstecken Juden bei sich!" Doch die habe sich nicht beeindrucken lassen und geantwortet, dass Ilse Schlorch das Kindermädchen sei und mit einer Angina im Bett liege. Außerdem sei er nicht berechtigt, einen kranken Menschen mitzunehmen - es sei denn, ein Arzt bescheinige, dass die junge Frau transportfähig sei.

Die unerwartete Gegenwehr zeigte Wirkung, der SA-Mann machte kehrt, berichtet: Eva Mohrlok. Allerdings sei er gegen Abend mit einem weiteren SA-Mann gekommen, der angab, ein Arzt zu sein. Daraufhin wurden Ilse Schlorch und ihr Bruder mitgenommen.“

Mariel-Luise Schumann erinnert sich an die Deportation am 22. Oktober 1940:

„Dann kam der 22. Oktober 1940, an dem die letzten 16 Kuppenheimer Juden in Lastwagen nach Gurs abtransportiert wurden. Die damals zweijährige Marie-Luise Franke hat von ihrer Mutter erzählt bekommen, was sich damals in der Friedrichstraße 86 abspielte. Rosa Schlorch habe vor ihrer Abholung der Mutter noch eine Brieftasche zum Aufbewahren gegeben. Kurz bevor Rosa Schlorch das Haus verlassen musste, sei sie ohnmächtig geworden. Ihr Vater Max Franke habe der Bewusstlosen etwas Wein eingeflößt. Ein SA-Mann habe unwirsch reagiert und ihm gedroht, dass er auch mitgenommen werde. Sie habe zu Rosa Schlorch gesagt, dass sie auch mitkommen wolle. „Bleib' lieber da, Mädel", habe diese gemeint. Ilse Schlorch schenkte ihr beim Abschied ihre Puppe.“

Die Nazis verschleppen auch ihre beiden Brüder Günther (20 Jahre alt) und Ludwig (elf Jahre alt) sowie den Eltern Rosa und Semi in das Lager Gurs. Im März 1941 kommt die Familie in das Lager Rivesaltes.

Mit Hilfe einer französischen Mitarbeiterin des YMCA" namens Pertrizier wird Ilse aus dem Lager gerettet. Sie arbeitet bei einer Familie in Le Chambon-sur-Lignon im Haushalt. Als die Nazi-Wehrmacht im November 1942 auch den bisher „freien" Teil Frankreichs besetzt, versteckt diese Familie Ilse bei einer Verwandten in Marseille, wo sie sogar ihre Ausbildung zur Schneiderin beenden kann.

Nach der Befreiung geht Ilse zu „ihrer" Familie nach Le Chambon zurück, lernt dort ihren späteren Mann Ernest Blondin (Blaustein) kennen und lässt sich in Villeurbanne bei Lyon nieder.

Erst jetzt erfährt sie von den Schicksalen ihrer Brüder und Eltern: Die Nazis hatten den Bruder Günther mithilfe der Vichy-Polizei am 26.8. und die Eltern am 11.9.1942 von Drancy in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert.

Die unglaubliche Rettung des Ludwig Schlorch

Die Eltern Schlorch verstanden es, ihren jüngsten Sohn Ludwig (Louis) im Lager Rivesaltes bei einem Kindertransport unterzubringen, und so kam er im März 1942 für kurze Zeit in das O.S.E.-Kinderheim Chäteau de Montintin. Obwohl er sich auf dem Speicher des Schlosses versteckte, gelang es den Behörden, Ludwig in das Lager Rivesaltes zurückzubringen, indem sie vorgaben, ihn zu seinen Eltern zu bringen. Louis berichtete, dass er die Lüge der Behörden nicht glaubte und das Gefühl hatte, dem Tode nahe zu sein. Als er seine Eltern (Semi und Rosa Schlorch) wiedersah, glichen sie lebenden Skeletten. Seine Eltern wurden von Rivesaltes nach Drancy verschleppt und sollten nach Auschwitz deportiert werden. Louis berichtete darüber:

„Die Riesenschlange an dem Mörderzuge war schrecklich anzusehen. Die armen Menschen, die Skeletten glichen, mussten mit Todesangst in ihren Augen stundenlang unter der unerträglichen Sonne warten. Ich glaubte zu sehen, dass mir ein Sanitäter, ein junger Mann mit dunklen Haaren und braunen Augen, (wohl auf dem Bahnsteig) zuwinkte. Nach einem kleinen unbemerkbaren Adieu von meinen Eltern, wendete ich mich dem jungen Mann mit dem „Roten Kreuz-Armband" zu. Doch die Miliz von Pierre Laval wollte mich abfangen. Mit Schwung rannte ich in die für mich ausgebreiteten Arme meines Lebensretters. Der Sanitäter gab den Miliz-Soldaten zu verstehen, dass ich zu ihm gehören würde. In derselben Nacht, ich glaube, es war der 4. Sept. 1942, schmuggelte er mich mit sieben anderen Kindern aus dem Lager Rivesaltes. Wie er dies fertig brachte, ist für mich heute noch ein Rätsel. Ich hoffe nur, dass er durch seine Bemühungen nicht sein Leben verloren hat, denn ich habe ihn niemals wiedergesehen. Es war für mich alles wie ein Wunder.“

Ludwig (Louis, wie er sich in Frankreich nannte) befand sich von September 1942 bis zur Befreiung durch die alliierten Truppen in einer Pension in der Nähe der spanischen Grenze, dann in einem staatlichen Internat und der technischen Hochschule in Beaulieux sur Dordogne, die nach außen hin als faschistische Schule galt, in der Lehrer und Schüler aber für die französische Resistance tätig waren.

Erst nach 1945 erfährt Ludwig von den Schicksalen seiner Geschwister und Eltern, von der Ermordung seines Bruders Günter und seiner Eltern, die alle drei am 26. August 1942 mit dem Transport Nr. 24 von Drancy ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert wurden. Seine Schwester Ilse überlebte jedoch den Holocaust.

Ludwig wurde im Oktober 1946 im Alter von 17 Jahren von seinem 1940 nach USA ausgewanderten Onkel Berthold Herz von Frankreich nach New York geholt.

Günter Schlorch war Lehrling bei der Firma Gack in Mühlacker. Er besuchte die Gewerbeschule in Pforzheim. Nach der Reichspogromnacht wurde er 1938 von der Schule verwiesen. Durch den Einfluss seines Ausbildungsbetriebs konnte er die Gewerbeschule in Mühlacker besuchen und seine Ausbildung bis Mai 1939 fortsetzen.

Günter war dann von Beruf Mechaniker. Er lebte von 1937 bis 1940 in Pforzheim. Im Januar 1940 ging er zurück nach Kuppenheim, von wo er acht Monate später, am 22. Oktober 1940, nach Gurs verschleppt wurde.

Günter war zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt. Schließlich kam er mit 22 Jahren, am 26. August 1942, von Gurs nach Drancy und von dort ins Vernichtungslager Auschwitz, mit Transport Nr. 24 im Viehwaggon verfrachtet und anschließend wie alle Kinder und junge Erwachsene sofort nach der Ankunft ermordet. _____________Kuppenheim Okt. 2025________

Der Ablauf der Deportation nach GURS - Selbstmorde

70 % der Kuppenheimer jüdischen Bevölkerung war über 50 Jahre alt. In der Altersstruktur der Deportierten spiegelt sich wieder, dass die jüngere Generation und die Männer bereits ausgewandert waren, in der Hoffnung, ihre Familien nachholen zu können.

Aus Kuppenheim konnten vor dem Oktober 1940 Mitglieder u.a. der Familien Berthold Herz, Berthold Dreyfuß, Emil Maier, Hermann Kahn und Salomon Lehman noch auswandern, insgesamt 39 Juden, etwa die Hälfte nach der Reichs-pogromnacht im November 1938.

Nach der Deportation im Oktober 1940 waren 820 sogenannte Volljuden in Baden zurückgeblieben. Ausgenommen von der für die Opfer völlig überraschenden Maßnahme blieb nur, wer in „privilegierter Mischehe“ lebte oder eine fremde Staats-angehörigkeit besaß.

Die meisten von ihnen wurden ein Jahr später, 1941, in die Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert.

Verzweiflung und Selbsttötungen

Die zunehmenden antisemitischen Anfeindungen waren für viele Juden in Deutschland nicht mehr zu ertragen. In dieser hoffnungslosen Situation schien ihnen als letzter Ausweg die Selbsttötung. Nach den Boykottaktionen im April 1933 und dem Ausschluss der jüdischen Beamten aus dem Staatsdienst nahmen sich schätzungsweise 300 bis 400 jüdische Menschen das Leben. Der Beginn der Deportationen und die damit verbundene Ungewissheit über das weitere Schicksal stürzte abermals viele Juden in große Verzweiflung.

Louis Kuppenheim (ernannte sich früher Lehmann Ludwig Kuppenheimer) und Bertha Lewinger zogen 1854 von Kuppenheim nach Pforzheim. Louis begründet eine weltweit exportierte Produktion von Schmuck-Untensilien. Drei der Kinder waren von der Gurs-Aktion betroffen.

Rudolf Kuppenheim

war geachteter Frauenarzt und verhalf etwa 19 000 Pforz-heimer Kindern auf die Welt. 1933 verliert er die Kassenzulassung. Ab 1938 darf er auch keine Privatpraxis mehr führen und nur noch Juden behandeln. Am 22. Oktober 1940 entziehen sich Rudolf und seine Ehefrau Lily der Deportation nach Gurs durch Selbstmord. Haus und Grundstück werden von den Nazis beschlagnahmt, Mobiliar und Geschirr öffentlich versteigert.

Greta Kuppenheim wird als Mutter von zwei Kindern früh Witwe. Der Deportation 1940 kann sie mithilfe einer befreundeten Ärztin noch entkommen. Doch am 10. Januar 1943 wird sie von Pforzheim über Karlsruhe und Stuttgart nach Theresienstadt transportiert, am 8. Mai 1944 von der roten Armee befreit. Als einziges Kind des Firmengründer Louis Kuppenheim überlebt sie (weil wohl in einer Mischehe lebend) die Verfolgung der Juden in Deutschland, im Unterschied zu ihren Brüdern Rudolf, Hugo und Ernst.

Die Deportation von 1940 löste eine Reihe weiterer Selbstmorde aus, so zehn in Mannheim, drei in Karlsruhe, zehn in Baden-Baden und zwei in Freiburg.

Eugen Neter (ehemals in Gernsbach lebender Jude) vor der Deportation jüdischer Gemeindevorstand aus Mannheim berichtet von weiteren Selbstmorden während der Zugfahrt ins Lager Gurs.

Die Kuppenheimer Juden wurden zum Teil von Gurs aus in andere Lager verlegt wie Rivesaltes, Nexon, Noe verlegt. Wegen der unerträglichen hygienischen und sonstigen Verhältnisse in Gurs und den Außenlagern war die Sterblichkeit in Anbetracht des zum überwiegenden Teil hohen Lebensalters der Deportierten sehr hoch. Mehr als tausend Juden starben in den ersten Wochen im Lager, so Mina Maier aus der Friedrichstraße 94 in Kuppenheim.

Augenzeugenbericht über das Lager Gurs:

„Längs einer guten, fast 2 km langen Straße befinden sich zu beiden Seiten, hinter vierfacher Stacheldraht-Umzäumung und auch untereinander abgegrenzt, 13 gleich große Häuserblocks. Auf einen Block kommen 1000-1200, auf eine Baracke 50 bis 60 Insassen, wobei männliche und weibliche -vom Säugling bis zum Greis- in getrennten Blocks untergebracht sind.

Lediglich einzelne Baracken haben Fenster, so dass die Bewohner sich den ganzen Tag in völliger Dunkelheit befinden. Nur abends während weniger Stunden werden die spärlich vorhandenen elektrischen Lampen unter Strom gesetzt. Die wenigen Waschgelegenheiten sind außerhalb der Baracken und sehr oft defekt, während der Kälte eingefroren. Auch die WC befinden sich draußen, als halb offene Verschlüge mit Kübeln, wie sie auf Bauplätzen zu sehen sind. Das Allerschlimmste ist der Lehmboden, der durch die vielen Regen fälle dieser Gegend und durch und durch aufgeweicht ist. __________________Kuppenheim_Oktober 2024

.............................................................................................................................................................

Familienzusammenführung - Stolpersteine - Legestellen

Bisherige Legungen / Familienzusammenführungen / Anzahl der Stolpersteine / Legungen Jahr

(previous layings / family reunions / number of stumbling blocks)

David Kahn 2 Friedrichstraße 59 2014

Simon Kahn 5 Friedrichstraße 59 2013, 2014

Nathan Kahn 3 Friedrichstraße 59 2014

Leopold Dreyfuß 5 Murgtalstraße 2 2018, 2021

Max Dreyfuß 4 Murgtalstraße 2 2018

Emil Meier 3 Obere-Torstraße 1 2015

Isaias Maier 1 Friedrichstraße 90/94 2013

Alfred Maier 4 Friedrichstraße 90/94 2015

Heinrich Dreyfuß 3 Murgtalstraße 17 2015

Salomon Lehmann 4 Friedrichstraße 75 2013, 2017

Lehmann / Forsch 3 Friedrichstraße 75 2017, 2023

Lehmann / Loeb 3 Friedrichstraße 75 2017

Isidor Meier 4 Friedrichstraße 98 2013, 2018, 2019

Ludwig Kahn 2 Friedrichstraße 98 2013, 2016

Jakob Grünbaum 4 Obere-Torstraße 1 2021

Semi Schlorch 5 Friedrichstraße 86 2015

Samuel Herz 2 Friedrichstraße 86 2015

Emil Kaufmann 7 Friedrichstraße 91 2016

Elias Dreyfuß 5 Schlossstraße 1 2017, 2023

Leopold Friedmann 3 Schlossstraße 1 2023

Berthold Herz 4 Murgtalstraße 37 2018

Hermann Kahn 5 Friedrichstraße 79 2016

Max Kahn 6 Löwengasse 14 / 2021

Rheinstr. 14

Nathan Kahn 6 Rheinstraße 9 2022

Maier Kahn 9 Rheinstraße 9 2022

Gustav Kahn 4 Friedrichstraße74 2024

Naphtali Gottlieb Hermann Herz 5 Murgtalstraße 2 2024

bis 2024 - 116 Steine

Lehmann Lazarus Dreyfuß 9 Rheinstraße 16 2025

Moses Lazarus Dreyfuß 6 Rheinstraße 16 2025

bis 2025 - 131 Steine - an 19 Standorten in Kuppenheim

_________________________________________________________________________________________

80 Jahre Befreiung KZ-Auschwitz - Gedenken und Zeichen setzen

Der Internationale Gedenktag an die Opfer des Holocausts am 27. Januar ist einerseits ein Zeichen der kollektiven Verantwortung, indem wir uns erinnern und dadurch Lehren für die Zukunft ziehen, damit sich das Verbrechen, das Millionen von Menschen das Leben gekostet hat, nicht wiederholt. Andererseits wollen wir Verantwortung dafür übernehmen, dass wir die Lehren aus dem Holocaust verwirklichen und für die Demokratie, den Rechtsstaat, die Würde des Menschen sowie die Grund- und Menschenrechte einstehen, damit diese auch an künftige Generationen weitergegeben werden können. Der Arbeitskreis "Stolpersteine Kuppenheim" möchte durch das Reinigen der Stolpersteine an die vertriebenen und ermordeten jüdischen Mitbürger und an die Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen erinnern.

Die Erinnerung verblasst, die Zeitzeugen sterben

So berichteten auch die Holocaust-Überlebenden Kurt Maier (Lager Gurs) und Esther Bejarano (Auschwitz Mädchenorchester) bei insgesamt acht Veranstaltungen (veranstaltet vom AK Stolpersteine) vor Schülern und Erwachsenen von ihren Erlebnissen in den NS-Lagern. Dennoch wissen viele junge Menschen nicht, was in Auschwitz geschah. Der Holocaust spielte sich für viele in einem Land vor ihrer Zeit ab. Den Gräueltaten ihrer Groß- und Urgroßeltern fühlen sie sich fern. Dass die Ermordung von sechs Millionen Menschen dennoch im kollektiven Gedächtnis verankert bleibt ist eine wesentliche Aufgabe unserer Zeit, nicht allein der Vergangenheit, sondern vor allem der Gegenwart und Zukunft wegen.

Stolpersteine geben den Namen zurück und mahnen

Sechs Million ermordete Juden, eine Million in Auschwitz, getötet in Gaskammern oder erschossen oder zugrunde gerichtet durch Arbeit, Hunger, Krankheit. Sechs Millionen eines monströsen Verbrechens, das sind Zahlen, mit denen niemand etwas anfangen kann. "Deshalb haben wir in Kuppenheim bisher 116 Stolpersteine gelegt (zehn weitere folgen am 23. Mai), um an Ort und Stelle zu dokumentieren, dass einzelne Personen aus ihrem Leben gerissen wurden, aus ihrer sozialen Umgebung und finanziellen Absicherung. Sie wurden gedemütigt, entrechtet, vertrieben oder zur Flucht gezwungen, verschleppt und ermordet," so Heinz Wolf, Sprecher des Arbeitskreises Stolpersteine Kuppenheim.

Kuppenheimer Juden im Konzentrationslager ermordet

Auch 24 Kuppenheimer Jüdinnen und Juden sowie neun Ehemänner wurden im KZ ermordet. Aus der Friedrichstraße 59 musste Klara Kahn fliehen, bevor sie über mehrere Stationen in deutschen Städten schließlich 1942 in ein polnisches Lager zur Ermordung deportiert wurde. Aus der Murgtalstr. 2 wurden in Auschwitz vergast: Marie Dreyfuß (geb. Friedmann), Ida Dreyfuß (verh. Heumann), Regina Dreyfuß (verh. Katz). Heinrich Dreyfuß (Murgtalstr.17) wurde bereits 1938 nach der Pogromnacht während seiner Schutzhaft im KZ Dachau erschlagen.

Kuppenheim - Malsch - Hamburg - Havanna - Antwerpen, das waren die Stationen des beliebten Metzgermeisters Salomon Lehmann aus der Friedrichstr 75, bevor er übers KZ Mechelen nach Auschwitz zur Ermordung kam. Vom Eiswarenhandel Herz und Schlorch (Friedrichstr. 86) wurden in Auschwitz umgebracht: Gunter, Semi und Rosa Schlorch (geb. Herz). Dasselbe Schicksal widerfuhr Isidor und Karoline Meier (geb. Kahn) aus der Friedrichstr. 98 sowie aus der Friedrichstr. 91 Fanny Kaufmann (verh. Kreuzer), Rosa Kaufmann (verh. Kramer), Emilie Rosa und Emilie Kaufmann (verh. Brumlick).

Sechs Jüdinnen und Juden aus der Rheinstr. 9 verloren im KZ ihr Leben: Johanna Kahn (verh. Kuhn), Irma Kahn (verh. Platz), Jeanette Kahn (verh. Hirsch) und Viktor Nöther sowie Siegfried und Ludwig Kahn. Auch Berta Grünbaum (verh. Joseph) aus der Oberen-Torstr. 1 wurde im Konzentrationslager getötet. Hermann und Herbert Samuel, die zeitweise in Kuppenheim bei Berthold Herz wohnten, wurde in Majdanek bzw. Mauthausen von der SS umgebracht.

53 weitere Personen jüdischen Glaubens aus der erweiterten Verwandtschaft der Kuppenheimer Juden wurden in Konzentrationslagern ermordet.

Lediglich Emil Behr, Sohn von Mathilde Behr (geb. Dreyfuß) aus Kuppenheim hat das KZ Auschwitz überlebt, und Walter Sally Kahn aus der Rheinstr. 9 wurde aus dem KZ Mechelen befreit. Leopold Kahn (Friedrichstr. 74) fiel am 18. Oktober 1944 als Résistance-Kämpfer gegen die deutschen Besatzer. Alfred Epstein, Sohn von Karoline Epstein (geb. Dreyfuß) aus Kuppenheim wurde am 22. Februar 1944 von der Gestapo als Widerstandskämpfer in Frankreich hingerichtet. Januar 2025

................................................................................................................................

Vor 80 Jahren erschossen - Arbeitskreis Stolpersteine gedenkt an Abbé Claude aus Râon-l'Étape

Der Arbeitskreis Stolpersteine Kuppenheim beteiligte sich bei der Gedenkveranstaltung und Kranzniederlegung am 1. Dezember, veranstaltet vom Bündnis "Demokratie für Gaggenau", in Gedenken an die Ermordung von KZ-Häftlingen im Gaggenauer Erlichwald. Heinz Wolf vom Arbeitskreis legte Rosen für den an dieser Stelle ermordeten Priester Joseph Marie Aimé Claude aus Kuppenheims Partnerstadt Râon-l'Étape vor die Gedenktafel.

Wolf schilderte in diesem Zusammenhang die Ermordung des Priesters im Erlichwald in der Nähe des Gaggenauer Friedhofes. Nach den Aussagen seines Neffen Pierot, sei Abbé Claude auf der Fahrt zum Erlichwald - sein Schicksal vorausahnend - vom Lkw gesprungen, um zu fliehen. Nachdem ihn die SS-Wächter mit der Maschinenpistole verfehlt hätten, sei er mit einem Gewehr erschossen worden. Anschließend verscharrten ihn die SS-Schergen in einem Bombenkrater.

Von Râon-l'Étape ins KZ Schirmeck-Vorbruck

Joseph Marie Aimé Claude wurde am 24. November 1891 im lothringischen Les Vallois (14 km südöstlich von Vittel) geboren. In Râon-l'Étape wurde er in der Kirche Saint-Luc als Dekan eingeführt. Am 20. Juni 1943 wurde er von der Gestapo festgenommen und ins KZ Schirmeck-Vorbruck verschleppt.

Abbé Claude mit 1.600 Häftlingen ins KZ Rotenfels

Nachdem die Alliierten am 6. Juni 1944 in der Normandie landeten und am 25. August 1944 in Paris einzogen, verlegten die nationalsozialistischen Machthaber Gefangene von Schirmeck in den Südwesten des Deutschen Reiches, allein nach Rotenfels ungefähr 1600. Mit dabei war wohl Joseph Marie Aimé Claude, "ein Mann von kleiner Statur, sehr zurückhaltend, wenn nicht gar ängstlich", so Werner Helfen, Schirmeck-Mitgefangener aus dem Murgtal und nach dem Krieg Bürgermeister von Gaggenau. Laut der Informationstafel am Eingang der Kirche Saint-Luc in Râon-l'Étape kam der Priester am 9. Oktober 1944 ins KZ Rotenfels, wurde dort gefoltert und Ende November 1944 erschossen.

27 KZ-Häftlinge erschossen

Insgesamt wurden Ende November bzw. am 1. Dezember 1944 neben dem Pfarrer aus Râon-l'Étape weitere drei Priester ermordet, sowie neun französische Widerstandskämpfer des Netzwerkes "Réseau Alliance", sechs britische Kriegsgefangene sowie weitere sieben und eine Frau, insgesamt 27 Inhaftierte vom Sicherungslager (KZ) Rotenfels.

Für den Arbeitskreis, der in Kuppenheim bereits 116 Stolpersteine für Juden verlegt hat, ist es ein besonderes Anliegen, dass dem Pfarrer Claude und den anderen im Gaggenauer Wald Erschossenen mit der Gedenkstätte die Namen zurückgegeben wurden und der nicht mehr der Anonymität als Opfer preisgegeben. Sie bekamen auch ihre Würde zurück und mit der Gedenktafel ihre Gesichter. Dezember 2024

.............................................................................................................................................................

...

............................................................................................................................................................

Erinnerung darf nicht zur Routine werden

Landtagsvizepräsident Daniel Born (SPD) zu Gast beim Arbeitskreis Stolpersteine Kuppenheim

Hochrangigen Besuch hatte der Arbeitskreis Stolpersteine Kuppenheim am Dienstag. Der Vizepräsident des baden-württembergischen Landtags, Daniel Born (SPD), war auf Einladung seines Abgeordnetenkollegen Jonas Weber (SPD) zu Gast beim Arbeitskreis Stolpersteine.

Bevor die offizielle Gesprächsrunde begann, trafen sich die Politiker mit dem Vorsitzenden des Kuppenheimer Arbeitskreises, Heinz Wolf, vor dem Haus Nummer 75 in der Friedrichstraße. Hier befindet sich heute die Metzgerei Schrenck. Ursprünglich jedoch lebte hier in vierter Generation die jüdische Metzgerfamilie. Lehmann. Vier Mitglieder der Familie mussten 1937 und 1939 vor den Nationalsozialisten fliehen und fanden nach Zwischenstationen in den USA eine neue Heimat. Mina und Solomon Lehmann sowie seine Halbschwester Amalie Herz wurden mit dem Auswandererschiff St. Louis von Kuba nach Europa zurückgeschickt; Mina und Amalie starben in Belgien an Entkräftung; Salomon Lehmann wurde 1942 nach Auschwitz deportiert und ermordet. Zur Erinnerung und Mahnung an ihr Schicksal wurden 2013 und 2017 sieben sogenannte Stolpersteine in den Gehweg eingelassen.

Landespolitiker reinigen Stolpersteine des Familie Lehmann

Daniel Bom und Jonas Weber reinigten in einem symbolischen Akt zwei dieser Gedenksteine. Der weitere Weg führte die Gruppe zu einem der größten jüdischen Friedhof Mittelbadens, hinauf auf den "Mergelberg". Hier schilderte Heinz Wolf das Schicksal einzelner Familien der hier Bestatteten. Die beiden Politiker bezeichneten diese Anlage als einen "Erinnerungsort, der in der Region seinesgleichen sucht".

Gesprächsrunde im Bürgersaal mit Stolperstein-Initiativen

Im Rahmen einer darauf folgenden öffentlichen Veranstaltung fand danach eine sehr informative Gesprächsrunde im Alten Rathaus statt. Gekommen waren etwa ein Dutzend Interessierte. Sie repräsentierten teilweise ihren jeweiligen Arbeitskreis, von dessen Initiativen Einzelne berichteten - aus Rheinmünster, Lichtenau, Gernsbach, Rastatt und Muggensturm.

Unter der Fragestellung, was getan werden könne, um die Erinnerung und die Erinnerungsorte an die Opfer des nationalsozialistischen Terrors zu bewahren, entwickelte sich ein informativer Erfahrungsaustausch, Jonas Weber erläuterte eingangs, dass etwa 40 Prozent der unter Dreißigjährigen heutzutage keine Vorstellung mehr vom Holocaust hätten.

Daniel Born (Landtagsvizepräsident BW): "Erinnerung wach halten und Demokratie sichern"

Daniel Born nannte in einem kurzen Impulsreferat verschiedene Orientierungshilfen für die Arbeit der engagierten Arbeitskreise und Gruppierungen. Besonders das Erinnern sowie die Aufarbeitung des gesellschaftlichen Mitwirkens der damaligen jüdischen Bürgerinnen und Bürger gelte es, wachzuhalten, "Erinnern heißt auch, die Demokratie in der Zukunft zu sichern", so sein Appell an die Anwesenden. Aus ihren Reihen wurde anschließend über die jeweiligen Aktivitäten berichtet, Marcel Müller und Oliver Fieg, Stadtarchivar in Rastatt, konnten ebenso Interessantes vortragen wie beispielsweise Franz König aus Muggensturm oder Herbert Schön aus Rheinmünster-Lichtenau. Auch der Kuppenheimer Bürgermeister Karsten Mußler (FW) berichtete von vielerlei Aktivitäten in seiner Stadt.

Daniel Born: "Widerstand der Opfergruppen in den Fokus stellen"

Wichtig sei auch, so der Tenor aller Beiträge, dass die Erinnerungskultur nicht zu einem Ritual werde, das allmählich erstarre. Daniel Born betonte wie wichtig es sei, dass man die konkrete Geschichte einzelner Familien weitergeben sollte. Auch müsste der Widerstand der Opfergruppen noch mehr in den Fokus gestellt werden.

Zum Abschluss der Veranstaltung übergab der SPD-Landtagsabgeordnete Jonas Weber einen von ihm gespendeten Stolperstein, der am 29. August 2023 vor dem Haus in der Friedrichstraße 75 von Gunter Demnig in den Gehweg eingelassen wird. Der Stein ist dem aus Kuppenheim stammenden jüdischen Viehhändler David Kahn gewidmet, der mit seiner Familie nach Frankreich fliehen musste.

Badisches Tagblatt, Badische Neueste Nachrichten - Text: Hermann Schmitt Mai 2023

...........................................................................................................................................................

Stolpersteine Zeichen des Erinnerns und der Mahnung

Stolpersteine wurden bisher in Kuppenheim in den Gehweg eingelassen, dort wo jüdische Mitbürger friedlich zu ihren Nachbarn lebten. Sie wurden von den Nationalsozialisten entrechtet, verfolgt, vertrieben oder ermordet. Stolpersteine sind Zeichen des Erinnerns. Sie geben den Gedemütigten ihren Namen zurück und stehen für die Ermordeten und Vergasten als „symbolische Grabsteine“. Stolpersteine sind auch Mahnung gegen Fremdenfeindlichkeit, Gewalt und Rassismus, aber auch Symbole für Toleranz, Frieden und Menschlichkeit.

„Wir sind sehr angetan von der großartigen Bereitschaft vieler Schulen in Kuppenheim und Umgebung, sich an Aktionen des Arbeitskreises und der umliegender Initiativen zu beteiligen, wie zum Beispiel bei Führungen auf dem „Jüdischen Friedhof Kuppenheim“ oder zum Thema „jüdisches Leben in Kuppenheim“. Mehr als tausend Schüler nahmen an Konzerten, Lesungen und Vorträgen von Esther Bejarano (Mädchenorchester Auschwitz), Dotschy Reinhardt (Sinti + Roma) oder Kurt Salomon Maier (Gurs-Überlebender) mit großer Anteilnahme teil“, so Heinz Wolf, Sprecher des Arbeitskreises.

„Lasst euch nicht von denen (den Rechten) über den Tisch ziehen. Seid wachsam, dass so etwas wie zur Zeit der Nationalsozialisten nie wieder passiert“, so die Mahnung der Auschwitz-Überlebenden Esther Bejarano an die Schüler.

In diesem Sinne verweist der Arbeitskreis Stolpersteine an die Tendenz rechts-populistischer Hass-Prediger und Geschichtsverfälscher wie Wolfgang Gideon, der das Beenden der Stolpersteinlegungen einforderte. Der thüringische AfD-Politiker Björn Höke bezeichnete in seiner Dresdner Brandrede das Holcaust-Mahnmal in Berlin-Mitte als "Denkmal der Schande" und forderte eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad ".

Der AfD-Spitzenpolitiker Alexander Gauland forderte vor begeistert klatschenden Zuhörern dazu auf, die frühere Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Aydan Özoguz „in Anatolien zu entsorgen“. Die Parteikollegin Alice Weidel verteidigte dazu noch diese volksverhetzende Aussage. Gaulands Absicht, die deutsche Staatsbürgerin Özuguz wegen einer angeblich falschen Meinung symbolisch auszugrenzen, entspricht dem Vorgang, eine störende und überflüssige Person minderen Rechts dorthin zu bringen, wo sie hingehört, an einen rückständigen Ort außerhalb Europas, nämlich nach Anatolien. So etwas haben wir während der Diktatur des NS-Unrechtsregimes schon mal gehabt.

Es ist beschämend, dass die Staatsanwaltschaft Mühlhausen das Strafverfahren wegen Volksverhetzung gegen Gauland einstellte. Der Rechts-Populist Gauland konnte sich somit in seinen hetzerischen Aussagen bestätigt fühlen und unter dem Gejohle der Zuhörer in seiner „Vogelschiss“-Rede in Thüringen die NS-Zeit zu verharmlosen.

_________________________________________________________________________________________

AK Stolpersteine Kuppenheim vielfältig engagiert

Der Arbeitskreis Stolpersteine Kuppenheim legt nicht nur Gedenksteine, er organisiert auch Veranstaltungen, die sich mit der Geschichte der Juden und NS-Diktatur befassen:

- Stolpersteinreinigungen mit:

- Naturparkschule Realschule Gaggenau, Werner-von-Siemens-Reslschule Kuppenheim, Favorite Werkrealschule Kuppenheim, Türkischer Schul-Elternverein, AK Stolpersteine

- Gedenkveranstaltungen zu:

- Gurs 75 Jahre, 80 Jahre, Reichspogromnacht 75 Jahre/80 Jahrte, Auschwitz-Befreiung (Gedenktag am 27. Januar -75 Jahre)

- Konzerte mit:

- Alexandra Mikulska, Microphone Mafia im klag und in der Reithalle Rastatt, Sinteza-Musik im klag, 3x Klezmer mit Jontef

- Vorträge zu:

- Auschwitz, 2x jüd. Soldaten im 1. Weltkrieg, 5x Kurt Maier im Lager Gurs, strarke jüdische Frauen aus Baden-Baden, Paul Sache zu "Drei von 6 Millionen - Für Salomon Lehmann, wider den Vogelschiss aus der AfD"

- Lesungen mit:

- 4x Esther Bejarano vom Auschwitz-Mädchenorchester (Jahnhalle + klag Gaggenau, Reithalle Rastatt + Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt), 2x Sinti + Roma unter NS Regime (Jahnhalle + klag Gaggenau), Hosenfeld und der Pianist im Warschauer Ghetto, starke jüdische Frauen zum Weltfrauentag, Dorfchronik einer verlorenen Gemeration, Achim Rietz: Verführt, gekämpft, verstorben - Lesiung aus einer Dorfchronik "Aufbruch in eine neue Zeit. Dachten wir"

- Führungen

- auf dem Jüdischen Friedhof Kuppenheim und zu "juedisches Kuppenheim"

- Exkursionen - Besichtigungsfahrten

- zum KZ Struthof-Nazweiler im Elsaß, nach Worms (ältester jüdischer Friedhof in Deutsch-land), Speyer (Mikwe, Synagoge)

- Mitarbeiter Erkundungen:

- Synagoge in Subotica und Novi Sad (Serbien), Synagogen und Ghettos in Vilnius + Kaunas (Litauen) Tallin (Rerval, Estland) und Riga (Lettland), Synagoge und Gedenkstätten in Budapest, Grabmal von Paul Abraham in Apatin, diverse jüd. Friedhöfe und Synagogen in der Eifel und im Elsass, Synagoge in Rhodos Stadt, alter jüdischer Freidhof in Prag, Synagioge Kitzungen (Franken), jüd. Gemeinde Mainbernheim, jüdischer Friedhof in Baden-Baden, Hamburg (jüdischer Friedhof Altona), jüdischer Friedhof in Weißensee-Berlin, KZ Buchenwald, KZ Sachsenhausen, jüdisches Museum Berllin, Denkmal für die ermordeten Juden Deutschalnds (Stelen)

...................................................................................................................................................

Ein Mensch - ein Stein - ein Schicksal

Jedes Opfer erhält seinen eigenen Stein. Gedacht wird mit diesem Projekt aller verfolgten oder ermordeten Opfer des Nationalsozialismus: Juden, Sinti und Roma, politisch Verfolgten, religiös Verfolgten, Zeugen Jehovas, Homosexuellen, geistig und/oder körperlich behinderten Menschen, Zwangsarbeiter und Deserteure.

Voraussetzung und Intention für die Verlegung von Stolpersteinen ist, dass im Gedenken die Familien wieder „zusammengeführt" werden.

Daher werden auch überlebende Familienangehörige an der entsprechenden Adresse einbezogen und erhalten einen Stolperstein:

Zum Beispiel Kinder, die in Sicherheit gebracht werden konnten; Jugendliche, die nach Palästina gingen; Angehörige, denen die Flucht gelang; KZ-Überlebende. Gedacht wird auch der Menschen, die unter dem Druck der damaligen Umstände ihrem Leben ein

Ende setzten.

Deshalb ist es die Aufgabe der zweitausend örtlichen Stolperstein-Organisationen (wie dem AK Stolpersteine Kuppenheim oder den Stolperstein-Initiativen aus Rastatt. Baden-Baden, Gernsbach oder Malsch) die Familienschicksale für die Zeit von 1933 bis Kriegsende 1945 möglichst umfassend zu recherchieren und zu übermitteln.

Wehret den Anfängen

Die Mehrheit dieser zweitausend Gruppierungen und Organisationen recherchiert nicht nur zu den einzelnen Schicksalen, es finden auch zahlreihe zusätzliche Veröffentlichungen und Veranstaltungen zum Thema statt. Dadurch erreichen die Verantwortlichen etliche hunderttausend interessierte Menschen.

Das ist eine Bewegung, die nicht nur das Erinnern pflegt, sondern auch aktiv ist im Kampf gegen RECHTS, gegen Hass und Intoleranz. „Wehret den Anfängen" soll die Devise sein. Der Faschismus der Nationalsozialisten hat ja Ende der 1920er und zu Beginn der 1930er Jahre auch mal klein angefangen.

...................................................................................................................................................

22 jüdische Familien im Gedenken zusammenführen

Der Gemeinderat Kuppenheim hat am 15. Februar entschieden: 61 Stolpersteine können in den kommenden Jahren noch gelegt werden, in der Summe dann 129 Steine. Im Rahmen der Familienzusammenführungen werden 22 jüdische Familien an 15 Standorten, die ihre Wurzeln in Kuppenheim haben, ihre „Schluss-Steine“ erhalten. Ihre Namen werden nicht vergessen, und das Unrecht, das ihnen während der NZ-Zeit geschah, wird im öffentlichen Raum in Erinnerung bleiben.

...................................................................................................................................................

10 Jahre Arbeitskreis – 68 Stolpersteine gelegt –

Für alle Kuppenheimer Juden ein Stolperstein -

Familien zusammenführen

Der AK Solpersteine kämpft seit Jahren darum, vor dem Haus in der Rheinstraße 9 für die Familien Nathan Kahn und Meier Kahn 15 Stolpersteine legen zu können. Dies war jedoch nicht möglich, weil das Anwohner-Ehepaar seine Zustimmung (wie vom Gemeinderat 2009 gefordert) verweigerte.

Darüber hinaus hat der Arbeitskreis bei der Stadtverwaltung die Legung von weiteren 14 Stolpersteinen für 2021 beantragt. Dieses Ansinnen wurde zunächst abgelehnt mit dem Verweis auf einen endgültigen Beschluss des Gemeinderats zum Thema „Stolpersteinlegungen“. Darüber hinaus hat die Stadtverwaltung die Legalität der bisher verlegten 68 Stolpersteine angezweifelt, da 2012 lediglich 8 Stolpersteine vom Gemeinderat genehmigt wurden. Dazu die Fakten:

1. Alle Stolpersteinlegungen wurden rechtzeitig bei der Stadtverwaltung beantragt und genehmigt.

2. Die Stadt hat als offiziellen Vertreter jedes Mal (Ausnahme 2019, BM-Stellvertreter war beruflich verhindert) Bürgermeisterstellvertreter Rudolf Jörger (SPD) zu den Legungen geschickt.

3. Der städtische Bauhof hat alle Legungen mit Roland Hampel in hervorragender Art und Weise vorbereitet und begleitet.

Rudolf Jörger, vom Bürgermeister zum Koordinator zwischen den einzelnen Gruppierungen berufen, bat den AK-Vorsitzenden Heinz Wolf Anfang des Jahres 2021, eine Liste der noch zu legenden Stolpersteine aufzustellen. Diese wurde innerhalb weniger Tage dem Ausschuss vorgelegt und in zwei Sitzungen abgestimmt.

Bei drei Bereichen musste der AK Stolpersteine Abstriche machen:

1. Max Joseph und Berta Joseph, geb. Grünbaum, konnten nicht berücksichtigt werden, da für sie bereits in Worms Stolpersteine liegen und somit eine Familienzusammenführung im kleinen Rahmen stattgefunden hat.

2. Auch die in Kuppenheim geborenen Viktor Nöther und Wilhelmine Heimberger, geb. Eichstetter, konnten keine Steine bekommen, da die Daten zu ihren Lebensläufen noch ungesichert sind.

3. Für Heinrich Ridinger (Zeuge Jehova), der in Dachau ermordet wurde und für Arnold Ross, ermordet in der Euthanasiestätte Pirna, hat der Bürgermeister ein alternatives Gedenken vorgeschlagen, was dann auch vom Gemeinderat abgesegnet wurde.

Mit dem Ergebnis kann der Arbeitskreis zufrieden sein. 61 Stolpersteine können in den kommenden Jahren noch gelegt werden, in der Summe dann 129 Steine. Im Rahmen der Familienzusammenführungen werden 22 jüdische Familien, die ihre Wurzeln in Kuppenheim haben, ihre „Schluss-Steine“ erhalten. Ihre Namen werden nicht vergessen, und das Unrecht, das ihnen während der NZ-Zeit geschah, wird im öffentlichen Raum in Erinnerung bleiben.

....................................................................................................................................................

Info dazu: BT 17.02.2021 von Markus Koch - Auszüge

Verlegung von 61 Stolpersteinen zugestimmt

Kuppenheimer Gemeinderat befürwortet zudem Mahnmal für Bürger, die während NS-Zeit verfolgt wurden

Kuppenheim - Der Kuppenheimer Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag den Weg frei gemacht für die Verlegung von 61 weiteren Stolpersteinen. Damit wird es insgesamt 129 dieser Gedenksteine in der Knöpflestadt geben, die an die einstigen jüdischen Mitbürger erinnern. Vorausgegangen war eine Stellungnahme von Heinz Wolf, Sprecher des AK Stolpersteine, in der sich die Gruppierung von dem Kuppenheimer Künstler Paul Sachse, der mittlerweile in Hamburg wohnt, distanziert.

In der Vergangenheit hatten E-Mails von Sachse an Bürgermeister Karsten Mußler und an einige Gemeinderäte die Zusammenarbeit mit dem AK auf eine Belastungsprobe gestellt (wir berichteten). Die Stadt hatte eine weitere Zusammenarbeit von einer Distanzierung des AK von Sachse abhängig gemacht. Heinz Wolf wurde in der Sitzung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben: „Der Arbeitskreis und insbesondere ich als Sprecher sehen uns unter einem ungeheuren Druck. Einerseits wurde uns mehrfach vermittelt, dass es ohne eine Abgrenzung des Arbeitskreises von Paul Sachses bekannten Auslassungen keine weiteren oder zumindest nur eingeschränkte Stolpersteinlegungen geben werde", führte Wolf aus.

Rudolf Jörger, vom Bürgermeister zum Koordinator zwischen den einzelnen Gruppierungen berufen, habe in seiner E-Mail vom 7. Januar an ihn deutlich gemacht, „dass Herr Mußler sein Votum davon abhängig mache, dass ich als AK-Vorsitzender mich von den Äußerungen Sachses distanziere", so Wolf. Sachse andererseits „verunglimpft mich und die anderen vom Arbeitskreis, sollten wir dem von der Stadtverwaltung vorgelegten Kompromiss zustimmen und uns somit von seinen Äußerungen distanzieren, die immer ohne unsere Kenntnis geschahen", verdeutlichte der AK-Sprecher.

„Äußerungen von Paul Sachse, die Sie, Herr Bürgermeister Mußler, Gemeinderäte und Vereinsvertreter als persönliche Angriffe oder Beleidigungen empfanden, wurden

und werden vom Arbeitskreis nicht mitgetragen", betonte Wolf. Im Hinblick auf dessen Äußerungen habe es keine Absprache mit Mitarbeitern des Arbeitskreises und Sachse gegeben. Dieser sei seit Ende vergangenen Jahres nicht mehr Mitglied im AK

Dennoch würdige der Arbeitskreis Sachses Beiträge bei Gedenkveranstaltungen, Führungen und beim Betreuen der Stolpersteine. Man schätze dessen Einsatz für eine „würdige Gedenktafel zur Schändung der Kuppenheimer Synagoge". Sachse habe viele Jahre für eine Namenstafel auf dem Synagogenplatz gekämpft, einen künstlerischen Entwurf gestaltet „und musste dann zusehen, wie seine Idee von der KJG im Auftrag der Gemeinde realisiert wurde", sagte Wolf.

Im Hinblick auf die Sitzungsvorlage, in der das Engagement der einzelnen Gruppierungen im Hinblick auf das Gedenken gewürdigt wird, fühle sich der Arbeitskreis „was die Anerkennung unseres Engagements anbelangt, eher etwas stiefmütterlich behandelt", monierte er.

Anmerkungen des AK dazu:

Es waren die Anträge und die jahrelange Vorarbeit des Arbeitskreises, die zur Debatte im Ratsgremium führten. Es ist unverhältnismäßig, wenn einerseits jetzt das Engagement Anderer besonders hervorgehoben wird, z.B. das alle zwei Jahre stattfindende Gedenken der KJG zur Pogromnacht. Anderseits findet das seit zehn Jahre bestehende Bemühen des Arbeitskreises mit 70 Aktionen und Veranstaltungen, davon 30 Führungen auf dem jüdischen Friedhof und Zeitzeugengespräche mit Kurt Maier (Gurs-Überlebender) und Esther Bejarano vom Auschwitz-Mädchenorchester, kaum Erwähnung.

BT: Bezüglich der geplanten Verlegung von 19 Stolpersteinen in der Rheinstraße 9, die vom Eigentümer abgelehnt wird, war im Vorfeld der Sitzung eine geheime Abstimmung beantragt worden. Mit elf Ja-Stimmen, sieben Nein-Stimmen und einer Enthaltung verzichtete das Gremium auf dessen Einwilligung, sodass die Steine nun gelegt werden können.

Anmerkungen des AK dazu:

In der Rheinstraße 9 waren ursprünglich 15 Stolpersteine geplant. Mit der Aktion „Familienzusammenführung“ werden es nun 19 Steine. Hätte der Gemeinderat 2012 nicht auf sein Wegerecht verzichtet und die Zustimmung der Anwohner verpflichtend gemacht, hätte viel „böses Blut“ vermieden werden können. Umso erfreulicher ist es, dass jetzt endlich die Mitglieder der Familie Nathan Kahn und Meier Kahn ihre Steine der Erinnerung erhalten.

BT: Der Rat befürwortete zudem die Errichtung des besagten Mahnmals für Bürger, die unter den Repressalien der Nationalsozialisten gelitten haben und das Schicksal der namentlich bekannten Opfer Arnold Roos und Heinrich Ridinger von einem Historiker im Auftrag der Stadt aufarbeiten zu lassen.

Anmerkung des AK dazu:

Der Arbeitskreis hatte die Absicht, für die beiden Opfer des Nationalsozialismus im Sinne des Künstlers Gunter Demnig vor ihren ehemaligen Wohnstätten Stolpersteine zu legen und die Stadtverwaltung um die Wohnadressen bzw. um Genehmigung gebeten. Der Gemeinderat schloss sich dem Vorschlag von Bürgermeister Mußler an, für weitere Opfer des NS-Regimes ein Mahnmal zu errichten, nach entsprechender Recherche durch einen Historiker.

Kommentar: Schlussstrich gezogen - von Markus Koch

Einen Schlussstrich hat Heinz Wolf unter die Zusammenarbeit des Arbeitskreises

Stolpersteine mit dem Künstler Paul Sachse gezogen. Dieser hatte mit E- Mails an Bürgermeister Karsten Mußler und an Gemeinderäte, die von diesen als beleidigend empfunden wurden, die Zusammenarbeit zwischen dem AK und der Stadt massiv belastet. Wie immer man das Engagement Sachses für das Gedenken an die jüdischen Mitbürger einstufen mag: Mit seiner Vorgehensweise hat er dem Arbeitskreis geschadet, der sich nun von ihm distanziert hat. Dank des Ratsbeschlusses werden nun insgesamt 129 Männer und Frauen jüdischen Glaubens, die einst in Kuppenheim lebten, einen Stolperstein bekommen. Damit sollte ein Schlussstrich unter die Misstöne gezogen sein, die es im Zusammenhang mit dieser Form der Erinnerungsarbeit gegeben hat. Einen Schlussstrich unter das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus darf es hingegen niemals geben.

...................................................................................................................................................

Stolpersteine gereinigt

Kuppenheimer Arbeitskreis erinnert an 35 während der Nazi-Diktatur getötete Juden