Stolpersteinlegungen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

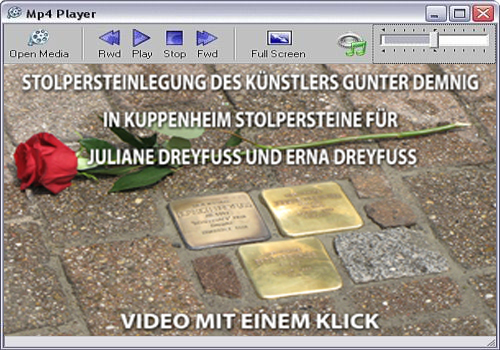

Stolpersteinlegung 2025

Freitag, 23. Mai 2025, 9:00 Uhr. Rheinstraße 16, Kuppenheim

12. Stolpersteinlegung in Kuppenheim für weitere 15 Juden

Der Gemeinderat Kuppenheim hat am 15. Februar 2021 dem AK Stolpersteine Kuppenheim eine große Zahl von Stolpersteinen zur Legung freigegeben. Am Freitag, 23. Mai 2025, 9:00 Uhr, werden nun in Anwesenheit des Künstlers Gunter Demnig weitere 15 Stolpersteine für die Familie Lehmann Lazarus Dreyfuß und Magdalena Kaufmann vor der Rheinstraße 16 in den Gehweg eingelassen werden. Aktuell sind es dann 131 Stolpersteine in Kuppenheim, wo von 1633 bis 1940, also mehr als 300 Jahre, Juden lebten.

Der Bürger der Stadt Kuppenheim Lehmann Lazarus Dreyfuß wohnte in der Rheinstraße und betrieb auf seinem Grundstück Nr. 127 im rückwärtigen Teil einen Pferdehandel. Das Ehepaar hatte acht Kinder. Währen Tochter Charlotte 1881 mit drei Jahren starb, kam Moses Dreyfuß im Ersten Weltkrieg um. Er erlag den Kriegsverwundungen 1918 im Lazarett in Karlsruhe. Ein weiterer Sohn und vier Töchter konnten während der NS-Zeit dem Unrechtregime entfliehen, sie flüchteten entweder nach Frankreich, Brasilien oder in die USA und lebten dort noch etliche Jahre in Freiheit und Frieden, ohne Entrechtung und der ständigen Angst verschleppt und ermordet zu werden.

Im Rahmen der Familienzusammenführungen erhielten bisher bei elf Legungen 23 jüdische Familien an 16 Standorten, die ihre Wurzeln in Kuppenheim haben, ihre „Schluss-Steine“. Ihre Namen werden nicht vergessen, und das Unrecht, das ihnen während der NZ-Zeit geschah, wird im öffentlichen Raum in Erinnerung bleiben. In diesem Sinne wird in der Rheinstraße 16 die Familie Lehmann Lazarus Dreyfuß eine Art „Familiengruft“ auf dem öffentlichen Gehweg erhalten. 15 Stolpersteine erhalten die sechs Kinder und ihre Ehemänner. Darüber wird mit sieben Steinen der Familie Moses Dreyfuß gedacht. Stolperstein erhalten:

Anna Dreyfuß, verh. Lion – (Stolperstein 1) - geboren 1868 in Kuppenheim, war mit Tomas Lion aus Ettenheim verheiratet. Er starb bereits vor 1910 in Baden-Baden. Anna Lion wurde am 22.10.1940 von Baden-Baden nach Gurs deportiert, überlebte das Internierungslager, starb aber kurz darauf vor Kriegsende mit 76 Jahren.

Karl Dreyfuß (Stolperstein 2) - geboren am 16. März 1871 in Kuppenheim, floh am 1. Mai 1934 nach Straßburg. Das Elsass war zu diesem Zeitpunkt noch nicht von der Deutschen Wehrmacht besetzt. Sein weiteres Schicksal ist nicht bekannt.

Mathilda Dreyfuß (Stolperstein 3) - geboren 1873 in Kuppenheim, heiratete Edmund Behr (Stolperstein 4) - geb. 26.03.1869 Leimersheim in der Pfalz. Am 9. Dezember 1941 flohen beide in die USA. Währen neun Jahre später Edmund in New York starb, wurde Mathilde fast hundert Jahre alt.

Karolina Dreyfuß (Stolperstein 5) - geboren 1875 in Kuppenheim, war verheiratet mit Michael Epstein (Stolperstein 6) - geb. 25.07.1869 Eichstetten – Michael zog ins südbadische Kenzingen. Bereits im November 1938 kam Michael beim Reichspogrom ins KZ Dachau. Nach der Entlassung aus der Schutzhaft wurde das Ehepaar gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. 1939 flohen sie nach Brasilien, nach Rio de Janeiro. Karoline lebte dort bis 1968 und wurde 92 Jahre alt. Michael starb 81-jährig bereits 1950.

Elise Dreyfuß (Stolperstein 7) - geboren 1879 in Kuppenheim, zog nah Hemsbach in Hessen um mit Ferdinand Oppenheimer (Stolperstein 8) - geb. 05.06.1878 Hemsbach - eine Familie zu gründen. In Vorahnung auf die zunehmende Repression durch die Nationalsozialisten zogen sie 1933 nach Altona, um 1938 nach den Vereinigten Staaten von Amerika zu fliehen.

Fanny Dreyfuß (Stolperstein 9) - geboren 1884 in Kuppenheim, war mit Rudolf Libmann aus Birkenau (Hessen) verheiratet. Ihr Ehemann fiel 1914 als Soldat im Ersten Weltkrieg. Als Witwe floh sie mit ihren drei Kindern Klara Melitta, Irma und Albert 1939 in die USA und lebte in Illinois, wo sie 86 Jahre alt wurde.

Sechs Stolpersteine werden gelegt für die Familie des Kriegsteilnehmers Moses Dreyfuß, und zwar für den Sohn Rolf Lazarus Dreyfuß (Stolperstein10) - geboren 1910 in Kuppenheim, der mit seiner Ehefrau Gertrude Bruckmann (Stolperstein 11) - geb. 20.09.1913 Karlsruhe - nach dem Ersten November 1937 in die USA floh. In Manhasset, Nassau County, starb Rolf mit 82, Gertrude mit 80 Jahren.

Lehmann Lazarus Dreyfuß zweiter Sohn Walter Dreryfuß (Stolperstein12) - geboren 1912 in Baden-Baden. Von dort zog er nach Berlin, zunächst nach Berlin-Wedding und wurde von Berlin-Weißensee am 3. Februar 1943 ins KZ Auschwitz deportiert, wo er am 8. Januar 1944 ermordet wurde. Bei der „Vergasung“ im Konzentrationslager war Walter 32 Jahre alt.

Die Tochter Margaret Dreyfuß (Stolperstein 13) - geboren 1915, heiratete Carl Arnold Levis (Stolperstein 14) - geb. 24.06.1913 Karlsruhe. 1938 flohen sie vor den Nazis nach New York. Margaret erreichte bei ihrem Tod das 92ste, Carl Levis lediglich das 57ste Lebensjahr.

Der letzte Stolperstein 15 ist Max Bär (geboren 23.02.1910 in Karlsruhe) gewidmet, dem Adoptivbruder von Rolf Lazarus und Margaret. Max handelte mit seiner Exportfirma in Karlsruhe mit Eisen- und Metallwaren insbesondere mit Frankreich. 1937 floh er nach Paris. 1939, kurz vor der Besetzung Frankreichs, emigrierte er zwangsweise nach den USA.

__________________________________________________________________________________________

Stolpersteinlegung für die Familie Lehmann Lazarus Dreyfuß in der Rheinstr. 16

Eine Einladung:

Respekt vor den jüdischen Opfern

80 Jahre nach Kriegsende – Stolpersteine gegen den Schlussstrich

Sieben Angehörige der Familie Dreyfuß aus New York kommen zur Stolpersteinlegung am Freitag, 23. Mai 2025, um 9:00 Uhr nach Kuppenheim in die Rheinstraße 16. Besuch von Angehörigen ist aus Wien, Paris sowie Darmstadt und Karlsruhe angesagt, um die Legung der 15 Stolpersteine der Familie Lehmann Lazarus Dreyfuß zu begleiten.

Demnig, der Stolpersteinleger

Der Initiator der Stolpersteine, Gunter Demnig, kommt nun zum elften Mal in die „Knöpflestadt“, um diese Arbeit trotz seiner 77 Jahre -nach Vorarbeit des städtischen Bauhofes- zu erledigen. Der Künstler aus dem Raum Köln legt seit 30 Jahren Stolpersteine, 116.000 sind es mittlerweile, gelegt in 31 Ländern. An 200 Tagen im Jahr ist er dafür mit seinem roten Lieferwagen unterwegs für die Erinnerungssteine für Opfer des Nationalsozialismus, insbesondere -wie in Kuppenheim- für Juden.

Mit Stolpersteinen Familien zusammenführen

Die Steine werden dort gelegt, wo die Betroffenen zuletzt gelebt haben oder wo der Ursprung der Familie war. Gunter Demnig gedenkt mit seinem Projekt ausdrücklich auch der Menschen, die den Holocaust überlebt haben. Sei es, dass sie sich verstecken konnten, ein Lager überlebt haben, flüchten oder auf andere Weise ihr Leben retten konnten. Somit fügt er Familien zusammen mit kleinen 10x10 cm großen Erinnerungssteinen.

In Kuppenheim wird der Familie des Lehmann Lazarus Dreyfuß gedacht, den sechs Kindern (Anna, Karl, Mathilde, Karoline, Elise und Fanny), die in der Rheinstraße 16 (früher Bruchgasse) wohnten und Opfer des nationalsozialistischen Terror-Regimes wurden.

Jüdische Familiengeschichte

Auf dem Flur-Stück Nr. 132 betrieb ihr Vater im rückwärtigen Bereich (bis zur Synagoge angrenzend) einen Pferdehandel. Das Geschäft von Dreyfuß konnte nicht alle Kinder ernähren. Deshalb mussten sie sich in anderen Gemeinden und Städten eine Existenz aufbauen. Sie zogen von Kuppenheim weg und gingen nach Baden-Baden, Leimersheim (Pfalz), Herbolzheim, Kenzingen, Karlsruhe, Hemsbach und nach Birkenau (beide Hessen).

Während Moses Dreyfuß bereits 1918 als Soldat im Ersten Weltkrieg starb und keinen Stolperstein erhält, wird seinem Sohn Walter gedacht, der im KZ Auschwitz ermordet wurde. Auch die Ehepartner und Kinder, die mit den Kuppenheimer Juden aus Deutschland fliehen mussten, werden bei der Legung berücksichtigt.

Stolpersteine, eine Graswurzel-Bewegung

Wichtig ist, dass nicht Demnig bestimmt, wer einen Stolperstein bekommt, sondern Nachfahren, Hausbewohner, gewerkschaftliche oder religiöse Vereinigungen oder -wie in Kuppenheim- geschichtsaktive Gruppen vor Ort. Sie ermitteln die notwendigen geschichtlichen Daten und geben die Steine in Auftrag, organisieren die Legung und besorgen die Presseberichte.

Umfangreiches Bekennen zur Vergangenheit

Die 12. Stolpersteinlegung wird geprägt durch eine außergewöhnliche Beteiligung verschiedener Gruppierungen der Gesellschaft. Neben der Stadtverwaltung ist auch die Favorite Werkrealschule Kuppenheim beteiligt, sowie die örtliche evangelische und katholische Kirche und mit Rabbiner Daniel Naftoli Surovtsev auch die Israelitische Kultusgemeinde Baden-Baden. Das interreligiöse Engagement tragen die Vereine „Die Brücke für den Dialog“ aus Rastatt und der „Türkische Schul-Elternverein“ Gaggenau. Beide Vereine haben den Arbeitskreis wiederholt bei Veranstaltungen unterstützt, und sie spendeten auch jeweils einen Stolperstein. Die befreundeten Stolperstein-Vereine aus Rastatt und Muggensturm werden ebenfalls der Legung beiwohnen.

Kuppenheim 20. Mai 2025_____________________________________________________________________

Solpersteinlegung 2024

Acht Stolpersteine für Familie Naphtali und Beßle Herz (Murgtalstr. 2)

Das Ehepaar Herz hatte neun Kinder

- Max Herz wurde 1857 geboren, es ist nicht bekannt, wann er starb. Sein Grab Nummer 734 auf dem jüdischen Friedhof Kuppenheim hat die Inschrift "Hier liegt begraben ein redlicher und rechtschaffener Mann. Er fürchtete Gott. Der ehrenwerte Mordechai. Sohn des Herrn Naftali. Er schied in gutem Namen am Heiligen Schabbat."

- Leopold Herz, geboren 1862, wanderte am 15.04.1882 nach Nordamerika aus, kehrte später wieder zurück nach Deutschland und ließ sich in Konstanz nieder.

- Karoline Herz starb 1867 und wurde gerade mal sechs Wochen alt.

- Friedrich Herz wurde 1869 geboren, sein Schicksal ist nicht bekannt.

Für fünf Töchter der Familie Herz und für weitere drei Familienangehörigen wurden am 15. Mai 2024 Stolpersteine gelegt, und zwar für...

- Mathilde Herz, geb. 08.01.1850 in Kuppenheim. Sie heiratete Siegfried Löw aus Rastatt, der 1912 in Rastatt starb. 1908 zog Mathilde Löw nach Karlsruhe. Am 04.06.1938 starb Mathilde als 88-Jährige in Karlsruhe, nachdem sie fünf Jahre das Unrecht-Regime der Nazis ertragen musste. Das Ehepaar hatte ein einziges Kind, Tochter Melanie Herz.

- Melanie Herz wurde am 07.01.1871 in Rastatt geboren. Sie heiratete Meier Billigheimer, Möbelfabrikant aus Karlsruhe, der 1912 starb. Am 22. Oktober 1940 wurde Melanie Billigheimer mit rund 6.500 Juden aus Baden und der damaligen Saarpfalz mit neun Eisenbahnzügen in das unter Kontrolle des Vichy-Regimes stehende Lager Gurs in der Nähe von Pau in Frankreich deportiert. Melanie kam vom Deportationslager Gurs in die Lager Rivesaltes und dann nach Le Vernet. Am 08.04.1942 starb Melanie Billigheimer mit 71 Jahren im Krankenhaus in Perpignan an Unterernährung. Sie hatte lediglich nur noch die Hälfte ihres normalen Körpergewichtes.

- Sophia Sara Herz erblickte am 04.04.1852 in Kuppenheim das Licht der Welt. Sie zog mit ihrem Ehemann Sigmund Löw (geb. in Rastatt) nach Amsterdam. Sigmund Löw starb am 1920 in Amsterdam im Alter von 64 Jahren. Sophia Herz, lebte noch 20 Jahre in Holland und starb dort am 04.10.1940 im Alter von 88 Jahren, nachdem einige Monate zuvor die Wehrmacht mit 100.000 Soldaten in die Niederlande einfiel und den Holocaust in dem bisher neutralen Land ausübte.

- Wilhelmine, genannt "Mina", Herz wurde am 29.11.1854 in Kuppenheim geboren. Sie heiratete einen Juden namens Dukas. Im September 1938 wohnte sie in Karlsruhe. Im gleichen Monat 1938 erhielt sie vom Polizeipräsidium Karlsruhe einen Reisepass. Zur Auswanderung kam es nicht, die Gründe sind nicht bekannt. Wilhelmine kam mit fast 900 Karlsruher Juden nach Gurs. In Karlsruhe lebten zu dieser Zeit 1.375 Juden. Sie starb am 22.11.1945 in Gurs, einige Monate nach der Befreiung durch die Kämpfer der Résistance und er Alliierten.

- Elise Herz wurde am 24.08.1859 in Kuppenheim geboren. Sie heiratete Michael Loeb aus Karlsruhe. Als Zeichen der Entrechtung musste Elise Herz, verheiratete Loeb, ab dem 13.12.1939 den Vornamen "Sara" tragen und war somit als Jüdin "gebrandmarkt". 1940 wurde sie nach Gurs deportiert. Dort starb sie 1943 im Lager Idron.

- Dr. Leo Loeb, geb. 1886, kam mit seiner Ehefrau Elise 1940 ebenfalls nach Gurs. 1943 wurde er ins Lager Sérilhac verlegt und im September 1944 von den Kämpfern der Résistance befreit. Er bekam als direkter Familienangehöriger den 6. Stolperstein.

- Anna Herz, geb. 28.07.1864 in Kuppenheim. Sie heiratete Dr. Adolf Billig aus Karlsruhe. Er war als praktischer Arzt, später als Hals-Nasen-Ohr-Arzt, in Karlsruhe tätig. Anna Billig, geborene Herz, wurde am 22.10.1940 nach Gurs verschleppt. Sie starb am 4. September 1941 im Alter von 76 Jahren im Altersheim in Nizza. Anna und Adolf Billig hatten fünf Söhne. Drei starben im frühen Alter. Sohn Leo wanderte 1897 nach Nordamerika aus.

- Oskar Billig, der Sohn von Anna Herz, wurde im Jahr 1893 geboren.1935 musste er vor den Nazis nach Italien fliehen. Für ihn wurde im Rahmen der "Familienzusammenführung" der 8. Stolperstein gelegt.

__________________________________________________________________________

Stolpersteinlegung 2023

- Friedrichstraße 74

Familie Gustav Kahn: Flucht und Widerstand in der Resistance

Der Kuppenheimer Arbeitskreis Stolpersteine erinnert an das Schicksal der jüdischen Familie Kahn. Mit Drohbriefen hat es begonnen.

Die Viehhändlerdynastie KAHN beginnt in Kuppenheim um 1700. Der am 15. Mai 1888 in Kuppenheim geborene Gustav Kahn betriebt in der 6. Generation Viehhandel und lebt 30 Jahre in der Friedrichstraße 74. Da es in der Stadt relativ viele Viehhändler gibt, zieht er 1918 nach Gaggenau, um dort eine bessere wirtschaftliche Grundlage zu haben. 1919 heiratet er Berta Ladenburger aus Ettlingen. 1929 lebt die Familie in Karlsruhe, in der Durlacher Allee 53.

Flucht nach Frankreich

Nach der Machtergreifung 1933 durch die Nationalsozialisten ahnt Gustav Kahn eine schlimme Entwicklung auf die Juden in Deutschland zuzukommen, zumal er Drohbriefe erhält, seinen Arbeitsplatz als Viehhändler und seine Position als Vorsitzender des Vereins Badischer Viehhändler verliert. Deshalb entscheidet er sich, mit seiner Familie, der Ehefrau Berta und den Söhnen Leopold und Ferdinand nach Frankreich zu fliehen. Im selben Jahr geht die Flucht weiter nach Fourchambault. Der Vater Gustav arbeitet wieder als Viehhändler und züchtet mit großem Erfolg Charolaisrinder.

Flucht ins unbesetzte Vichy-Frankreich

1939 tritt Gustavs Sohn Leopold in die Fremdenlegion ein. Als die Wehrmacht im Juni 1940 den größten Teil des Landes besetzt, entschließt sich die Familie, über die Demarkationslinie in das nichtbesetzte Frankreich zu fliehen. In Bujaleuf finden sie eine Unterkunft.

Als am 15. Januar 1943 die französische Polizei die Familie Kahn verhaften will, fliehen die Söhne durch ein offenes Fenster. Da ein Arzt interveniert und bescheinigt, dass die Mutter Bertha zu krank ist, um transportiert zu werden, nehmen die Polizisten der Vichy-Regierung die Eltern nicht mit.

Französische Bauersfamilie betreut die Familie Kahn Die Familie sucht verzweifelt eine neue Bleibe, um einer drohenden Verhaftung zu entgehen. Sie findet Hilfe bei Elise und Jean Carcy, den Bauersleuten, bei denen Leopold schon gearbeitet hatte. In wechselnden Verstecken in Scheunen, Speichern und im Wald untergebracht, wird die Familie von ihren Rettern mit Lebensmitteln versorgt.

Ferdinand und Leopold Kahn kämpfen für die Freiheit und gegen die Unterdrückung

Im Herbst 1943 schließen sich die Söhne der FTPF (Francs-Tireurs et Partisans Francais) an, einer Gruppe der Resistance, dem bewaffneten Widerstand gegen die deutschen Besatzer Frankreichs. Ferdinand und Leopold beteiligen sich an bewaffneten Aktionen. Hilde Weill, eine aus dem Elsass vertriebene Jüdin, arbeitet als FTP- Verbindungsoffizierin. Ferdinand lernt Hilde gleich zu Beginn seines Widerstandskampfes kennen. Sie werden nach der Befreiung heiraten.

Am 18. Juli 1944 wird Leopold bei einem Gefecht mit deutschen Truppen von Einheiten der Waffen-SS bei dem Ort Saint- Gilles-les-Forets südöstlich von Limoges erschossen. Sein Bruder muss zusehen.

1945 befreit

Dank der Hilfe der Familie Carcy und der Resistance erleben die Eltern Gustav und Berta Kahn sowie Sohn Ferdinand die Befreiung. Die Eltern gehen zurück nach Fourchambault bei Nevers. Gustav stirbt 1949 mit 61, Bertha 1975 im Alter von 87 Jahren.

Auch Ferdinand Kahn und seine Frau Hilde bleiben mit den Kindern Paulette, Leopold und Robert nach dem Krieg in Fourchambault. Ferdinand baut in alter Familientradition einen Viehhandel auf. Nachdem er seinen Viehhandel aufgegeben hat, arbeitet Ferdinand als Direktor des Gefängnisses von Nevers.

Hilde wird von 1989 bis 1995 Gemeinderätin von Fourchambault. Beide, Ferdinand und Hilde, werden mit dem Kämpferkreuz ausgezeichnet. Am 16. Dez. 2017 stirbt Ferdinand Kahn im Alter von 96 Jahren. Er wird auf dem Friedhof von Fourchambault beerdigt.

Elise und Jean Carcy, die die Familie Kahn vor der Wehrmacht und der Waffen-SS geschützt haben, werden am 1994 von der Gedenkstätte Yad Vashem in Israel als „Gerechte unter den Völkern" geehrt.

Dieselbe Ehrung von Yad Vashem erhält auch die Mutter von Hilde Kahn, Maria Weill, die ein jüdisches Kind in Limousin versteckt hat.

.............................................................................................................................................................

10. Stolpersteinlegung am 29. August 2023, 9:00 Uhr

Der Gemeinderat Kuppenheim hat am 15. Februar 2021 dem AK Stolpersteine Kuppenheim weitere 61 Stolpersteine genehmigt, in der Summe dann 129 Steine. Im Rahmen der Familienzusammenführungen werden 22 jüdische Familien an 15 Standorten, die ihre Wurzeln in Kuppenheim haben, ihre „Schluss-Steine“ erhalten und so auch symbolisch wieder zusammengeführt.

Ihre Namen werden nicht vergessen, und das Unrecht, das ihnen während der NS-Zeit geschah, wird im öffentlichen Raum in Erinnerung bleiben.

In diesem Jahr wird der Arbeitskreis elf Stolpersteine in den Gehweg einlassen. Zwei ursprünglich geplante Stolpersteine können nicht verlegt werden, da trotz umfangreicher Recherchen die entsprechenden Daten nicht abgesichert werden konnten. Die elf Steine im Einzelnen:

Friedrichstraße 75 - Familie Salomon Lehmann

zwei Stolpersteine für Alfred Forsch (Ehemann von Erna Mina Lehmann) und deren Sohn Arnold, beide konnten durch Flucht nach New York dem Nazi-Terror und der Vernichtung entkommen.

Friedrichstraße 74 - vier Stolpersteine für die Familie Gustav Kahn

Gustav Kahn, erfolgreicher Viehhändler, und seine Ehefrau Berta Kahn, geb. Ladenburger, zogen von Kuppenheim nach Gaggenau. Dort bekamen sie zwei Söhne Leopold und Ferdinand. Von Gaggenau übersiedelten sie nach Karlsruhe. Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten flohen sie nach Strasbourg. Als die Wehrmacht 1940 Frankreich überfiel, floh die Familie dann nach Zentralfrankreich, um dort in der Résistance gegen die Besatzer zu kämpfen. Leopold fiel im Kampf, die anderen Familienmitglieder überlebten die NS-Zeit.

Schlossstraße 1 - drei Stolpersteine für die Familie Leopold Friedmann

Leopold Friedmann und seine Ehefrau Anna Friedmann, geb. Bickart, wurden beide nach Gurs deportiert. Leopold starb im Lager, Anna überlebte. Die Tochter Margaretha Friedmann, verh. Pfister, in Kuppenheim geboren, überlebte den Holocaust.

Schlossstraße 1 - zwei Stolpersteine für die Familie Elias Dreyfuß

Henriette Dreyfuß, verh. Lewin, konnte ihr Leben durch Flucht in die Schweiz retten. Melanie Dreyfuß, verh. Hanau, zog von Kuppenheim nach Frankfurt/M. und floh ebenfalls vor den Nazis

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Solpersteinlegungen 2022, 2021, 2020 entfällt, 2019, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

siehe gesonderte Spalte links

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Demnig im Ehrenbuch von Kuppenheim

Rastatt/Kuppenheim (fuv) - Gunter Demnig war wieder in Mittelbaden. Der Kölner Künstler verlegte am Samstag zunächst in der Barockstadt gemeinsam mit dem Verein Stolpersteine Rastatt 14 weitere Steine, die an die während der | Nazi-Zeit verschleppten und oft ermordeten Juden erinnern sollen. In Kuppenheim waren es später 13 Granitsteine mit den Messingplaketten, auf denen die Lebensdaten und - soweit bekannt - das Schicksal der jüdischen Mitbürger eingraviert sind.

In der Barockstadt verlegte Demnig fünf Stolpersteine für die Familien Dreyfuß/Ettlinger (wir berichteten) vor dem Haus Kapellenstraße 17. In der Kaiserstraße 59 lebten Emma, Fritz und Margarete Edel- schild, denen 1937 die Flucht in die USA und nach Brasilien gelang. Johanna und Frieda Friedmann war dies nicht vergönnt: Sie hatten in der Dreherstraße 10,gelebt und kamen nach der Deportation in Gurs und in Auschwitz um. Vier weitere Stolpersteine erinnern in der Bleichstraße 6 im Dörfel an Leopold Nachmann, Ilse, Martin und Manfred Kuch. Manfred Kuchs Spur verliert sich im KZ Gurs, die drei anderen wurden in KZs oder In- ternierungslagern ermordet.

In der Knöpflestadt platzierten Demnig 13 weitere Stolpersteine in der Friedrichstraße 79, 91 und 98. Die dort lebenden Juden konnten fliehen oder kamen in KZs ums Leben (wir berichteten). In Zeiten von Kriegen und verstärktem Rechtspopulismus seien die Stolpersteine umso wichtiger, betonte Bürgermeister-Stellvertreter Rudolf Jörger im Rahmen des Eintrags von Gunter Demnig in das Ehrenbuch der Stadt Kuppenheim. Für den Arbeitskreis sei es eine Ehre, dass Demnig erneut gekommen sei, um die Gedenksteine zu verlegen, so der Vorsitzende des Arbeitskreises Heinz Wolf. Demnig nannte die Stolpersteine soziale Skulpturen. Das Kunstwerk seien nicht die Steine an sich, sondern Aktionen und Begegnungen rund um die Verlege-Aktionen.

BT 21.03.2016, Text: Frank Vetter • Foto: Frank Vetter, BT

In Kuppenheim legt ihm Bürgermeister-Stellvertreter Rudolf Jörger (rechts) das Ehrenbuch der Stadt vor.

Gustav Kahn – Friedrichstraße 74

4 Steine für Familie Gustav Kahn (KAHN Gustav, Berta, Leopold, Ferdinand) – Flucht nach Frankreich – Leben im Untergrund (in den Wäldern) – Kampf gegen die Besatzer in der Résistance - Die letzte Wohnung von Gustav Kahn in Kuppenheim befand sich in der Friedrichstraße 74. Hier sollen die steine gelegt werden.

Kahn Gustav,

geb. 08.01.1888 Kuppenheim, gest. 25.11.1949, als Viehhändler von Kuppenheim nach Gaggenau, 1933 nach Strasbourg/F. verzogen, nach Besetzung des Elsass 1940 nach Nevers/Frankreich geflohen Leben im Untergrund/Résistance in Wäldern

Ladenburger Berta, verh. Kahn,

geb. 19.04.1888 Ettlingen, gest. 25.10. 1975, zog mit ihrem Ehemann (Gustav) von Kuppenheim nach Gaggenau, 1933 nach Strasbourg/F, nach Besetzung des Elsass 1940 nach Nevers/Frankreich geflohen, Leben im Untergrund/Résistance in Wäldern – Kinder:

Kahn Leopold,

geb. 25.06.1920 Gag genau, gefallen 18.10.1944 St. Gilles-les-Forets, Partisan im Kampf gegen Wehrmacht

Kahn Ferdinand,

geb. 24.06.1921 Baden-Baden, verh. 23.07.1945 Hilde Weil, Partisan im Kampf gegen Wehrmacht; drei Kinder: Paulette, Leopold, Robert

Familie Naphtali Gottlieb Hermann HERZ - Murgtalstraße 2 (entspricht der Brunnengasse 182/183, alte Zählung von 1867) - Das Ehepaar Herz (Naphtali + Beßle, Babette Friedmann) hat acht Kinder, u.a. Wilhelmine, Elise, und Anna. Töchter von Mathilde Herz, verh. Löw:

Wilhelmine Herz, verh. Dukas,

geb. 29.11.1854 in Kuppenheim, muss seit 13.02.1939 den zusätzlichen Vornamen Sara tragen. Wilhelmine wurde vom NA-Regime entrechtet und verfolgt. Das genaue Schicksal muss noch ermittelt werden

Elise Herz, verh. Loeb,

geb. 24.08.1859 in Kuppenheim, muss seit 13.02.1939 den zusätzlichen Vornamen Sara tragen, am 22.10.1940 deportiert nach Gurs, Elise Herz starb 1943 in Idron

Anna Herz, verh. Billig,

geb. 28.07.1864 in Kuppenheim; Anna muss seit 13.02.1939 den zusätzlichen Vornamen Sara tragen; am 22.10.1940 deportiert nach Gurs- dort bis 04.09.1941; 1942 im Altersheim in Nizza verstorben; ihr Sohn Dr. Oskar Billig wanderte 1935 nach Italien aus

Melanie Billigheimer, geb. Löw,

geb. 07.01.1871 in Rastatt, Tochter von Mathilde Herz, verh. Löw – 22.10.1940 deportiert nach Gurs – später nach Rivesaltes und Le Vernet; verstorben in Le Vernet am 08.04.1842

Kurt Billigheimer,

geb. 20.07.1897 in Karlsruhe; Sohn von Mathilde Herz, verh. Löw; am 22.10.1940 deportiert nach Gurs; von Gurs über Drancy am 07.12.1943 nach Auschwitz deportiert; ermordet

Stolpersteine für Schlossstraße 1

Hennriette Dreyfuß,

geboren am 28.12.1869 in Kuppenheim; heiratete am 17.05:1903 den Sattler Isaac Lewin, geb. am 15.04.1860 in Czsrnikau (heutiges Polen), und zog nach Frankfurt am Main.

Melanie Dreyfuß,

geboren am 24.02.1891 in Kuppenheim; heiratete am 20.07.1922 den Kaufmann Max Hanau, geb. am 20.03.1884, aus Frankfurt am Main und zog zu ihm an die hessische Metropole. Melanie ist die dritte Dreyfuß-Schwester, die Kuppenheim in Richtung Hessen verließ.

Zuletzt wohnte sie in der Rosserstraße 18. Genaueres konnte das zuständige Archiv in Frankfurt nicht ermitteln, das entsprechende Hausstandsbuch kriegsbedingt verloren ging. Im Jahr 1939 war die Familie Max Hanau nicht mehr in Frankfurt gemeldet.

___________________________________________________________________________________________

Stolpersteinlegung 2022

Stolpersteine für die Familie Maier Kahn

In der Rheinstraße 9 lebten Maier Kahn und Auguste Kahn, geb. Roos aus Ingenheim in der Pfalz. Das Ehepaar hatte 13 Kinder, 10 Kinder überlebten, drei weitere verstarben früh, was zu dieser Zeit üblich war.

Der Familienvater Meier Kahn wurde am 28. November 1851 in Kuppenheim geboren. Am 24. April 1935 starb er im Krankenhaus in Baden-Baden. Er wurde 83 Jahre alt. Er ist begraben auf dem jüdischen Friedhof Kuppenheim mit der Grab-Nummer 1034 oben.

Von Beruf war Maier Kahn Metzger und Viehhändler. Nach der landesweiten Gleichstellung im Jahr 1862 konnten Juden auch zum Kriegsdienst eingezogen werden. Deshalb nahm Meier Kahn im deutsch-französischen Krieg 1870/71 teil und kämpfte für den Kaiser und für das neu entstehende Deutsche Reich.

Seine Ehefrau Auguste Kahn, geb. Roos, geb. 18.12.1856 in Ingenheim, starb am 3. Februar 1929 im Alter von 72 Jahren in Kuppenheim. Auch sie ist auf dem jüdischen Friedhof Kuppenheim begraben mit der Grab-Nummer 1034 unten.

Meier Kahn erhielt einen Stolperstein im Rahmen der Familienzusammenführung, weil er von den Nationalsozialisten gedemütigt und entrechtet wurde.

Ludwig Kahn wurde am 14. Juli 1881 in Kuppenheim geboren. Von der Rheinstraße 9 im beschaulichen Kuppenheim zog er nach Mannheim in die Richard-Wagner-Straße 25 und erhoffte sich dort wohl eine bessere berufliche Zukunft. Im wirtschaftlich aufstrebenden Mannheim gab es eine große jüdische Gemeinde, die eine große Anziehungskraft auch auf junge Kuppenheimer Juden ausübte.

Die Eheleute Ludwig Kahn und Martha Kahn, geb. Mayer, geb. am 14. Juli 1881 in Landau, emigrierten am 23.03.1939 nach Luxemburg, wurden später nach einem unbekannten Ort deportiert und sind verschollen. Am 08.Mai 1945 wurden beide für tot erklärt.

Martha Kahn, geb. Mayer, wurde am 20. November 1881 in Landau geboren. Martha heiratete den Fabrikanten Ludwig Kahn aus Mannheim, der ursprünglich aus Kuppenheim stammt.

In Mannheim lebten sie in der Richard-Wagner-Straße 25 in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft der aufstrebenden Industriestadt. Die Eheleute Ludwig und Martha Kahn und emigrierten am 23.03.1939 nach Luxemburg, wurden später nach einem unbekannten Ort deportiert und sind verschollen. Am 08.Mai 1945 wurden beide für tot erklärt.

Sofie Kahn wurde am 16 April 1883 in Kuppenheim geboren. Sie erlernte den Beruf zur Lehrerin. Am 22.08.1906 wurde sie in die Heil- und Pflegeanstalt Illenau bei Achern eingewiesen und blieb dort bis 1921. In der Psychiatrische Anstalt Emmendingen lebte sie anschließend bis zu ihrem Tod am 24.Juli 1938. Angeblich starb Sofie „eines natürlichen Todes", so die Krankenakten, deren Wahrheitsgehalt angezweifelt werden kann.

In der Anstalt Emmendingen wurden in den Jahren 1934/1935 massenweise Zwangssterilisationen durchgeführt. Auf eine namentliche Erwähnung der Betroffenen hat man geflissentlich verzichtet. Bekannt ist auch, dass psychisch Kranke während der NS-Zeit notorisch unterernährt waren und viele an Hunger starben.

Ihr Bruder Ludwig Kahn zahlte die Anstaltskosten für seine Schwester Sophie Kahn, welche er von 1919 bis 1930 allein zahlte. Wegen Konkurs seiner Firma Freymann + Co, deren Inhaber er seit 1930 war, konnte er die Kosten für Sophie nicht mehr aufbringen. Von 1931 bis 1936 musste die Stadt Kuppenheim, danach der Bezirksfürsorgeverband Rastatt-Land, die Anstaltskosten für Sophie aufbringen.

Klara Kahn, verw. Sigmann, verh. Seidel, wurde am 06. Februar 1886 in Kuppenheim geboren. Am 26. Dezember 1905 heiratete sie in Pforzheim Salmen Salomon Sigmann, geb. am 11.11.1881 in Oswiecim (Auschwitz).

Der Ehemann war Wäschefabrikant von Beruf und führte in Pforzheim in der Leopoldstraße das Geschäftshaus „Wäsche- und Brautausstattungen“.

Klara lebte seit 1934 in Pforzheim und führte wegen des Todes ihres Mannes, der am 5. Dezember 1933 in Pforzheim starb, allein die Wäschefabrik in Mannheim.

Klara heiratete Aaron Seidel, geb. 1886. Nachdem ihr zweiter Ehemann im Jahr 1955 starb, emigrierte Klara zu ihrer Tochter Beda Sigmann, verh. Rosenburg, in demselben Jahr nach Argentinien zu ihrer Tochter. Beda Sigmann entfloh bereits am 31. März 1939 durch ihre Flucht dem Nazi-Terror. Klara starb 1965 in Buenos Aires im Alter von 79 Jahren.

Ihr Sohn Alfons Kahn, geb. am 19. September 1906 in Pforzheim, floh 1934 in die Niederlande und 1936 nach Argentinien in die Hauptstadt Buenos Aires. Dort nannte er sich Alfonso Sigmann.

Johanna Kahn, verh. Kuhn, genannt Elisa Bär erblickte am 03. November 1887 in Kuppenheim das „Licht der Welt“. Am 7. Juni 1923 heiratete sie den Kaufmann Samuel Wilhelm Kuhn aus Ilvesheim, östlich von Mannheim. Johann lebte 1935 in Mannheim in der Tullastraße 12.

Johanna wurde mit ihrem Ehemann am 22.Oktober 1940 von Mannheim nach Gurs und am 11. März 1941 ins Lager Rivesaltes überführt. Nachdem sie die Lagerhaft zwei Jahre überlebte, wurde sie am 11.September 1942 mit ihrem Ehemann mit dem Transport Nr. 31 im Viehwaggon in das KZ Auschwitz transportiert. Gleich nach der Ankunft zwei Tage später wurden das Ehepaar „vergast“.

Der Ehemann Samuel Wilhelm Kuhn war Wäschefabrikant von Beruf und führte in Pforzheim in der Leopoldstraße das Geschäftshaus „Wäsche- und Brautausstattungen“.

Klara lebte seit 1934 in Pforzheim und führte wegen des Todes ihres Mannes, der am 5. Dezember 1933 in Pforzheim starb, allein die Wäschefabrik in Mannheim.

Klara heiratete Aaron Seidel, geb. 1886. Nachdem ihr zweiter Ehemann im Jahr 1955 starb, emigrierte Klara zu ihrer Tochter Beda Sigmann, verh. Rosenburg, in demselben Jahr nach Argentinien zu ihrer Tochter. Beda Sigmann entfloh bereits am 31. März 1939 durch ihre Flucht dem Nazi-Terror. Klara starb 1965 in Buenos Aires im Alter von 79 Jahren.

Ihr Sohn Alfons Kahn, geb. am 19. September 1906 in Pforzheim, floh 1934 in die Niederlande und 1936 nach Argentinien, in die Hauptstadt Buenos Aires. Dort nannte er sich Alfonso Sigmann.

Samuel Wilhelm Kuhn - Als Ehemann von Johanna Kuhn, geb. Kahn, erhielt er im Zusammenhang mit der Familienzusammenführung einen Stolperstein in Kuppenheim

Samuel Wilhelm Kuhn wurde am 22.03.1887 in Ilvesheim geboren. Am 22.10.1940 wurde er nach Gurs deportiert und von dort am 11.09.1942 im KZ Auschwitz, am 13. September 1942 ermordet.

Das Ehepaar Kuhn hatte einen Sohn, Gerhard Kuhn, der den Holocaust überlebte. Gerhard kam 1942 in ein KZ im Osten. Von dort (wahrscheinlich ab Juni 1944) verschleppte ihn die SS und andere noch Überlebende KZ-Insassen in das Außenlager Kaufering vom KZ Dachau. Dort sollten halbunterirdische Bunker für die Flugzeugproduktion des Düsenstrahljägers Messerschmitt Me 262 entstehen.

Bis Ende April 1945 waren etwa 30.000 Gefangene in den Lagern eingesetzt worden, unter ihnen 4.200 Frauen und 850 Kinder. Die meisten mussten in primitivsten Erdhütten schlafen. In nur zehn Monaten kamen nach Schätzungen aus früher Nachkriegszeit mindestens 14.500 Häftlinge durch Hunger, Seuchen, Erschöpfung gemäß „Vernichtung durch Arbeit“, Hinrichtungen, Überstellung nach Auschwitz-Birkenau sowie Todesmärschen ums Leben. Die Toten wurden in Massengräbern verscharrt.

Gerhard Kuhn wurde im April 1945 von den alliierten Soldaten befreit und kam von dort zunächst nach Neckarsteinach und anschließend noch in demselben Jahr nach Frankreich. 1946 emigrierte er nach den USA, wo er zunächst als Mechaniker arbeitete. In den USA nannte er er sich Gary Gerard Kuhn.

Jeanette Ida Kahn, wurde am 18. August 1889 in Kuppenheim als siebtes Kind der Eltern Maier und Augusta Kahn, Rheinstraße 9, geboren. Jeanette Ida musste den zusätzlichen Vornamen Sara tragen. Sie lebte bis zur Deportation nach Gurs am 22.Oktober 1940 in Mannheim in der Tullastraße 12.

Sie überlebte die Inhaftierung in den französischen Pyrenäen und konnte 1942 nach den Vereinigten Staaten von Amerika fliehen und in Buffalo im Bundesstaat New York bis zu ihrem Tod am 16. August 1973 leben, zwei Tage vor ihrem 84. Geburtstag.

In der Rheinstraße 9 in Kuppenheim war man glücklich, als am. 18. Mai 1893 Lina Kahn, verh. Kahn, zur Welt kam. Im Jahr 1935 lebte sie als Ehefrau des Kaufmanns David Kahn in Stuttgart in der Werrastraße 88, 1938 in der Hohenstaufenstraße 9. Auch Lina Kahn musste den zusätzlichen Vornamen Sara führen. Männliche Juden bekamen den zusätzlichen Vornamen Israel. Die Verordnung der Nationalsozialisten war als Demütigung gedacht.

Juden waren somit in der Öffentlichkeit sofort als Juden zu erkennen, Schikannen und Anpöbeln von Nichtjuden war nun gesellschaftsfähig. Das genaue Datum ihrer Flucht in die USA ist nicht bekannt. Lina Kahn, geb. Kahn, lebte in Buffulo, im Staat New York, wo sie am 20.11.1933 starb.

Irma Kahn, verh. Platz, wurde am 05.02.1895 in Kuppenheim in der Rheinstraße 9 geboren.Sie heiratete 1935 Albert Platz, Kaufmann in Mannheim, und sie lebten in der

Richard-Wagner-Straße 55. Die Eheleute wurden am 22.10.1940 von Mannheim nach Gurs deportiert und am 10.08.1942 mit Transport Nr.17 vom Sammellager Drancy bei Paris im geschlossenen Viehwaggon nach Auschwitz verfrachtet und dort ermordet, am 08.05.1945 für tot erklärt.

Mit dem gleichen Zug kamen auch die Kuppenheimer Jüdinnen mit ihren Ehepartnern zur Ermordung nach Auschwitz, so Ida Dreyfuß, Jeanette Kahn und Hermann Hirsch sowie die Schwester Regine Dreyfuß mit Markus Max Katz.

Der Kaufmann Albert Platz wurde am 28.07.1870 in Mannheim geboren. Er lebte mit seiner Ehefrau Irma Platz, geb. Kahn, bis zur Deportation nach Gurs (22.10.1940) in der Richard-Wagner-Straße 55. Am 10.08.1942 wurde er und Irma Platz mit Transport Nr. 17 vom Sammellager Drancy bei Paris im geschlossenen Viehwaggon nach Auschwitz verfrachtet und dort ermordet, am 08. Mai 1945 für tot erklärt.

Mit dem gleichen Zug kamen auch Ida Dreyfuß, Jeanette Kahn und ihr Ehemann Hermann Hirsch sowie die Schwester Regine Dreyfuß mit Markus Max Katz zur Ermordung nach Auschwitz. Der Deportationszug nahm 1.000 Juden auf, die am 07.08.1942 aus Gurs eintrafen. Sie waren größtenteils älter als 50 Jahre. Alle Deportierten besaßen die deutsche Staatsangehörigkeit, dreiviertel der Angekommenen wurden sofort vergast. Im Jahr 1945 gab es nur noch einen einzigen Überlebenden.

Am 24.September 1899 gebar die Mutter Augusta Kahn aus der Rheinstraße 9 ihren

dritten Sohn Siegfried. Der Kaufmann Siegfried Kahn heiratete am 26. Februar 1931

Rudolfine Lina Schott aus Malsch, geb. am 24.12.1903 (oder 1904) in Malsch. Beide lebten

seit 1931 in Mannheim in der Richard- Wagner-Straße 65. Siegfried war Besitzer der Firma

Rheinische Feilen- und Werkzeuggesellschaft. Er emigrierte am 12. Mai 1938 nach

Amsterdam, kam 1943 in das KZ Westerbork und am 25. Februar1944 in das KZ

Theresienstadt. Im September 1944 war für ihn Auschwitz mit der Ermordung im

Arbeitslager Blechhammer Endstation. Am 31. Dezember 1944 wurde er für tot erklärt.

Rudolfine Lise Kahn, geb. Schott, überlebte den Holocaust. Sie floh in die USA und starb

mit 74 Jahren in New York.

Sally Kahn, von Beruf Kaufmann, wurde am 24.03.1902 in Kuppenheim, Rheinstraße 9, geboren. Sein Vater war Metzger und Viehhändler und hatte mit seiner Ehefrau Augusta Kahn, geb. Roos, 13 Kinder.

Im Murgtal, aber auch in der Rheinschiene um Rastatt ging in den Jahrzehnten nach der Jahrhundertwende die Landwirtschaft stark zurück. Der Grund war in erster Linie die aufkommende Industrialisierung. Deshalb hatte die nachfolgende Genration der Kuppenheimer Juden keine Perspektiven als Vieh-, Pferde- oder Hausierhändler. Sie zog es in die größeren Städte, so zum Beispiel nach Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, aber auch nach Baden-Baden.

Walter Sally Kahn, der sich früher Salomon Kahn nannte, ging mit 23 Jahren von Kuppenheim nach Mannheim. Am 20.06.1925 war er zunächst in der Straße E 7, 28 bei Bodenheimer gemeldet, um alle paar Jahre innerhalb von Mannheim umzuziehen, so in Mittelstr. 20, dann in den Richard-Wagner-Ring 55, um 1937 nach Amsterdam auszuwandern, was einer Flucht vor den Nazis bedeutete.

Nach dem Einmarsch der Wehrmacht in den Niederlanden am 10. Mai 1940 wurde er 1942 ins KZ Westerbork deportiert, anschließend zur Zwangsarbeit nach Niederkirchen (Außenlager KZ Dachau), dann nach Seibersdorf und am 26.05.1943 für ein Jahr ins Auschwitz-Außenlager Blechhammer. Ein weiteres Jahr (ab16.04.1944) musste Sally Zwangsarbeit in den Lagern Klettendorf (bei Breslau) und Langenbielau leisten, um endlich am 09.05.1945 von der Roten Armee befreit zu werden. Nach 1945 ist Sally Kahn wohl in die USA in die USA emigriert.

Stolpersteine für die Familie Nathan Kahn, Rheinstraße 9

Blondine Kahn - In der Rheinstraße 9 in Kuppenheim lebten Nathan Kahn und Maria Mina Roos. Das Ehepaar hatte neun Kinder, u.a. Blondine, Leo, Colestine, Berta, Frieda und Siegfried. Blondine Kahn wurde am. 25.November 1877 in Kuppenheim geboren. Von Beruf war sie Schneiderin und betrieb mit ihrer Schwester Frida vermutlich ein Modeatelier. Wie einige Kuppenheimer Jüdinnen war sie gehörlos.

Auf Anordnung der Nationalsoziallisten musste sie seit dem 20. März 1939 den zusätzlichen Vornahmen Sara tragen. Am 08.Juli 1940 war sie noch in Kuppenheim polizeilich gemeldet. Am 22.Oktober 1940 erfolgt die Deportation von ihrer Wohnung in der Rheinstraße 9 über die Friedrichstraße zur Turnhalle und von dort ins Lager Gurs in den französischen Pyrenäen. Von Gurs gelangte sie ins Lager Nexon südlich von Limoges, wo sie am 15.03.1943 im Alter von 66 Jahren starb. Auf dem Friedhof in Nexon wurde Blondine schließlich beerdigt.

Colestine Kahn, die Schwester von Blondine Kahn, wurde am 28.Dezember 1881 in Kuppenheim geboren. Sie war gehörlos.

Auch sie wurde gezwungen, seit dem 20. März 1939 den zusätzlichen Vornahmen Sara zu tragen. Drei Monate nach der polizeilichen Meldung (am 08.07.1940) in Kuppenheim gelangte Colestine mit der Deportation, veranlasst von Gauleiter Wagner, am 22. Oktober 1940 nach Gurs. Am 11. April 1943 starb Colestine Kahn im Lager Noé, südlich von Toulouse, wo sie auch die letzte Ruhestätte fand. Colestine Kahn wurde 61 Jahre alt.

Die Nazis deportierten Heinrich Grünhut, geb. am 12.10.1883 in Mosbach, mithilfe der Vichy-Polizei am 06.03.1943 von Gurs mit Transport Nr. 50 über das Internierungslager Drancy in das KZ Majdanek zur Zwangsarbeit, wo er schließlich starb.

Wegen des Attentats, bei dem zwei deutsche Luftwaffenoffiziere im Februar 1943 ums Leben kamen, beschlossen SS und die deutsche Botschaft 2.000 Juden zu deportieren, Männer zwischen 16 und 65 Jahren.

Lothar Grünhut, geb. 13.10.1919 in Mannheim, der ältere Sohn der Eheleute Heinrich und Frida Grünhut, wurde bereits am 11. August 1942 im Alter von 22 Jahren ins KZ im Osten transportiert, wo er ermordet wurde.

Egon Victor Grünhut, geboren am 24.08.1922 in Mannheim, konnte rechtzeig nach Le Havre in Frankreich fliehen und sich vor den Nazi-Schergen in Sicherheit bringen und später nach den USA emigrieren. In New York kam er am 27.04.1947 an. Am 13. Juni 2006 starb er mit 83 Jahren in Fairfax, Virginia. Beerdigt ist Lothar Grünhut in Clarksburg, Montgomery County, Maryland, auf dem “Garden of Rememberance Cemery”.

Berta Kahn, verh. Grünhut, wurde am 14. April 1884 in Kuppenheim geboren. Am 24 02.1914 heiratete sie in Straßburg den Schneidermeister Heinrich Grünhut aus Mosbach. Sie zog mit ihm nach Mannheim.

Am 22. Oktober 1940 wurde sie zusammen mit ihrem Ehemann Heinrich und dem 18-jährigen Sohn Egon von Mannheim nach Camp de Gurs im Vichy-Frankreich deportiert. Berta, die fließend Französisch sprach, wurde von Gurs ins Lager Rivesaltes (bei Perpignan) verlegt, konnte dies jedoch verlassen und sich bei einer Familie in der Nähe von Nimes verstecken.

Freunde brachten sie dann nach „Le Chambon-sur-Lignon“ (ein Dorf in den in den Cevennen in der Region Loire), wo man sie weiterhin versteckte. Als Köchin arbeitete sie daraufhin bei dem protestantischen Pastor André Trocmé.

Das Dorf unter der Leitung des Pastors und seines Assistenten Pastor Edouard Theis war ein Zentrum der Résistance, des Widerstandes gegen die deutsche Besatzung, und Mittelpunkt für der Rettung von NS-Verfolgten. Fünf tausend Einwohner des Dorfes hatten während der NS-Zeit etwa dieselbe Zahl Flüchtlinge (5.000) gerettet, darunter 3.500 Juden sowie Verweigerer, die Zwangsarbeit in der deutschen Rüstungsindustrie ablehnten, und Widerstandskämpfer, genannt Maquisards.

Es war ein „Insel der Menschlichkeit“ - Der protestantische Pastor mit hugenottisch-calvinistischen Wurzeln und seine vielen hundert Helfern gaben den Flüchtlingen Schutz, Ruhe, Essen und ein Obdach, Lebensmittelkarten und Papiere besorgt und unterstützten sie beim Gang über die Grenze bei Annemasse (Partnergemeinde von Gaggenau) in die neutrale Schweiz.

Die Kontrollen der französischen Gendarmerie, von denen die Verantwortlichen oft vorher „Wind bekamen“, verliefen meist ergebnislos. Kinder und Erwachsene wurden rechtzeitig auf Bauernhöfen in Sicherheit gebracht.

Der Kaufmann Leo Kahn wurde in Kuppenheim am 13. März 1879 geboren. Seit 03. 02.1938 hatte er als Demütigung und zur Ausgrenzung den zusätzlichen Vornahmen Israel zu tragen. Im Jahr 1939 lebte er in Mannheim in der Collinistraße 43.

Am 30. April 1939 (oder 1940) floh Leo Kahn in die USA. 1947 lebte er in New York.

Frida KAHN, verh. Valfer, wurde am 14. Februar 1887 in Kuppenheim geboren und wohnte bis zur Heirat des Heinrich Valfer in der Rheinstraße 9. In Frankfurt am Main lebte sie zusammen mit ihrem Ehemann in der Gutleutstraße 85, zuletzt in der Beethovenstraße 21. Heinrich und Frieda Valfer hatten einen 1925 in Frankfurt zur Welt gekommenen Sohn Ernst Siegmar Valfer. Ihm gelang die Flucht in das US-amerikanische Exil. Frida besuchte die Volksschule und die Höhere Töchterschule in Rastatt. Vermutlich vor ihrer Heirat betrieb sie mit ihrer Schwester ein Modeatelier.

Arisierung

Heinrich Valfer, Fridas Ehemann, war Kaufmann, Prokurist und Inhaber der Weingroßhandlung und Cognacdestillation „Johann Müller & Co. Kellerei Germania“. Die Hauptkellerei und die Büroräume befanden sich in der Schleusenstraße 15, in der Nähe der Wohnung der Familie. 1935 musste der Zusatzname „Kellerei Germania" aufgegeben werden, da die Eheleute jüdischer Herkunft waren. Das Unternehmen wurde zum 30. September 1938 infolge der Arisierungsgesetze abgemeldet und zum 02.09.1941 aus dem Handelsregister gelöscht. Später zog eine Ölfirma in die Räume ein.

Nach dem November-Pogrom war Heinrich Valfer vom 11.11. bis 10.12.1938 in Buchenwald inhaftiert. Er befand sich in so genannter „Schutzhaft“ und hatte die Häftlingsnummer 21387. Während seiner Haft wurde der Weinkeller geplündert.

Für die Einreisegenehmigung in die USA hätte die mittlerweile verarmte Familie sechs Jahre, also bis 1944, warten müssen. Die Nazis hatte ihnen die Erwerbsgrundlage zerstört sowie Eigentum und Vermögen geraubt. Und die Fluchtpläne des Ehepaares scheiterten letztlich am Auswanderungsverbot im Herbst 1941.

Schikanen bei der Einreisegenehmigung

Im NS-Standesamt wurden Heinrich und Frieda Valfer nach stundenlangem Warten zusammen mit ihren Leidensgenossen durch verschiedene Kontrollstellen geschleust, wo man ihnen noch ihre letzten Wertgegenstände abnahm. Die Nacht mussten sie in einem mit Matratzen ausgelegten Raum verbringen und am frühen Morgen an den Gleisen der Markthalle in die Einzelabteile der 3. Klasse eines Personenzuges steigen. Er fuhr sie nach Lodz ins besetzte Polen. Im dortigen Getto verliert sich ihre Spur. Von den bei dieser ersten großen Frankfurter Deportation verschleppten Menschen erlebten nur drei 1945 ihre Befreiung.

Blick zurück bis ins Jahr 1935, dem Jahr der „Nürnberger Gesetze“:

Bevor der Sohn Ernst im März 1939 im Alter von 13 Jahren bei einer Kinderverschickung des Frankfurter Israelitischen Waisenhauses nach Frankreich gebracht wurde, hatte er die stetige Verschlimmerung der Situation und zunehmende Bedrohung der Familie noch miterlebt.

Ernst Valfer, der den Holocaust durch Flucht überlebte, erinnert sich, dass sein Vater jeden Morgen zu Fuß von der Wohnung in der Gutleutestraße 85 zur Arbeit ging. Auch ein Weinberg und eine Nebenkellerei in Hochheim am Main gehörten zum väterlichen Geschäft, das ausschließlich inländische Kunden belieferte.

Für Deutschland gekämpft und wirtschaftlich etabliert. 1935, nach Inkrafttreten der Nürnberger Gesetze, musste Heinrich Valfer den Zusatznamen „Kellerei Germania“ wegen seiner jüdischen Herkunft aufgeben. Unter dem Druck der antijüdischen Politik lief das Unternehmen immer schlechter, bis er es schließlich zum 30. September 1938 abmelden musste. Die Familie war nun ohne Einkommen.

Ernst Valfer in seinen Erinnerungen:

„Meine Eltern waren „gute Deutsche“ - mein Vater hatte als aktiver Soldat am Ersten Weltkrieg teilgenommen und war mit dem Eisernen Kreuz II ausgezeichnet worden. Und sie waren in Frankfurt gut etabliert“. So erklärt Ernst Valfer, warum seine Eltern lange Zeit nicht wahrhaben wollten, dass das Nazi-Regime von Dauer und für sie existenzvernichtend war.

Als sie es Anfang 1938 realisiert hatten und Deutschland verlassen wollten, sei es zu spät gewesen. Die meisten Länder hatten ihre Grenzen für die vielen verarmten jüdischen Flüchtlinge geschlossen, denen die Nationalsozialisten die Erwerbsgrundlage zerstört sowie Eigentum und Vermögen geraubt hatten.

In den frühen Morgenstunden des 19. Oktobers 1941, einem Sonntag, wurden Frieda und Heinrich Valfer, damals 54 und 59 Jahre alt, zusammen mit mehr als 1.100 Frankfurter Juden ohne jede Vorankündigung von bewaffneten SA-Angehörigen in ihrer Wohnung überfallen und verhaftet. Sie hatten nur wenig Zeit, um einen Koffer zu packen, bevor sie die Wohnung verlassen mussten und zum Sammellager in den Kellerräumen der Großmarkthalle an der Hanauer Landstraße gebracht wurden.

„Bringen Sie meinen Sohn raus“

Als sein Vater, wie fast alle jüdischen Männer zwischen 18 und 65 Jahren, am 10. November, am Tag der Reichspogromnacht, verhaftet und in die Festhalle gebracht wurde, war der damals Dreizehnjährige dabei. „Sie wollten mich auch mitnehmen, aber meine Mutter flehte sie an, ich sei doch noch ein Kind, und irgendwie ließen sie mich zurück.“ Die Mutter, die noch am selben Tag zur Festhalle gegangen war, konnte nicht einmal in die Nähe des Gebäudes kommen.

Zu Hause berichtete sie, dass die Festhalle von Tausenden Frankfurtern umringt gewesen sei, die geschrien haben „Tötet die Juden!“ Ernst Valfer geht davon aus, dass zwar das November-Pogrom organisiert war, diese schreiende Menge vor der Festhalle hatte sich sicher freiwillig eingefunden. Seine Mutter müsse sich dort auf eine schlimmste Art und Weise dem puren Hass ausgesetzt gesehen haben.

Der Vater wurde ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert, in so genannte „Schutzhaft“, wo er einen ganzen Monat unter den menschenunwürdigsten Bedingungen inhaftiert war. Während dieser Zeit wurde der Weinkeller der Familie in der Schleusenstraße geplündert.

Voller Anerkennung blickt Ernst Valfer auf die Entschlossenheit und Tatkraft zurück, die seine Mutter während der Haftzeit des Vaters entwickelte. „Diese stille Hausfrau, die sich nach alter Sitte um das Heim, die Küche und die Familie kümmerte, tat nicht nur alles, um den Vater aus Buchenwald herauszubekommen und Vorbereitungen für die Emigration der Familie zu treffen.“ Sie habe auch sein Leben gerettet. Denn sie sei zum Direktor des Israelitischen Waisenhauses Isidor Marx gegangen und habe gesagt: „Hören Sie, wir haben immer großzügig für das Waisenhaus gespendet. Jetzt müssen Sie etwas für uns tun.

Bringen Sie meinen Sohn raus.“

Frieda Valfer hatte von den Kindertransporten gehört, die der Direktor des Waisenhauses in die europäischen Nachbarländer organisierte. Und sie erreichte, dass ihr Sohn berücksichtigt wurde.

Am 10. Dezember 1938 wurde der Vater aus Buchenwald entlassen. Über seine Haftzeit habe er nur zwei Sätze über die Lippen bringen können: „Es war furchtbar. Es war unvorstellbar“.

Sohn Ernst konnte im Juni 1941 aus Frankreich mit einem der letzten Kindertransporte über Portugal in die USA gerettet werden.

Einer hielt zur Familie. Inmitten all der Feindseligkeiten gab es einen einzigen nichtjüdischen Freund, der der Familie Valfer half. „Als auch noch die Konten meiner Eltern gesperrt und die finanzielle Situation immer prekärer wurde, stellte Joseph Stumpf, der Valfers Weinhandlung übernommen hatte, meinen Vater als Bürogehilfen in der Firma seiner Familie ein“, erzählt der Sohn.

Damit sei er ein sehr hohes Risiko eingegangen, da es längst verboten war, Juden zu beschäftigen. Dieser Mann, der bis zum Ende zu seinen Eltern gehalten und ihnen sogar noch Geld ins Getto nach Lodz geschickt hatte, gehört für Ernst Valfer zur kleinen Minderheit der Deutschen, den „fünf Prozent, die aus Menschlichkeit ihre eigene Gefährdung in Kauf nahmen“.

Das Ehepaar Valfer wurde an einem unbekannten Ort mit unbekanntem Datum (nach 1941) ermordet.

Die Sippe Valfer stammt ehemals aus dem elsässischen Valff, süd-westlich von Straßburg. In Valff existierte eine kleinere jüdische Gemeinde, die sich in den 1920er Jahren in Auflösung befand. Die Juden aus Valff zog es in die Ortenau, nach Diersburg, Gengenbach, Kippenheim und in andere Orte und nannten sich in Valfer um.

_________________________________________________________________________________________

Stolpersteinlegung 2021

7. Stolpersteinlegung - Stolpersteine als Zusammenführung im Gedenken für jüdische Familien

Murgtalstraße 2 - Stolpersteine für Markus Katz und Hermann Heumann

Markus Katz

geb. 10.03.188; wurde am 22.10.1940 mit seiner Ehefrau Regina nach GURS verschleppt. Mit Transport Nr. 17 kamen beide am 10.08.1942 von Gurs über das Sammellager Drancy nach Auschwitz und wurden dort ermordet.

Seine Ehefrau Regina Katz, geb. Dreyfuß,

geb. am 21.06.1894 in Kuppenheim, kam mit ihrem Ehemann Markus Katz am 22. Oktober 1940 nach Gurs und am 10. August 1942 nach Auschwitz zur „Vergasung“.Für Regina Dreyfuß, verh. Katz wurde 2019 ein Stolperstein vor ihrem ehemaligen Wohnhaus in der Murgtalstraße 2 gelegt.

Hermann Heumann

geb. 12.04.1882, wurde mit seiner Ehefrau Ida ebenfalls am 22.10.1940 nach GURS deportiert und kam dann mit Transport Nr. 21 am 10.08.1942 von Drancy zur Ermordung nach Auschwitz.

Ida Heumann, geb. Dreyfuß,

wurde bereits am 10. August 1942 mit Transport Nr. 17 nach Auschwitz verfrachtet.Für Ida Dreyfuß, verh. Heumann wurde 2019 ein Stolperstein vor ihrem ehemaligen Wohnhaus in der Murgtalstraße 2 gelegt.

Friedrichstraße 75 - Stolpersteine für alfred und Arnold Forsch

Alfred Forsch

geb. 24.02.1903 in Ettenheim; Ehemann von Erna Mina Lehmann, verh. Forsch. Alfred Forsch wandert am 23.01.1939 nach Havanna (Kuba)- später in die USA (New York) aus.

Arnold Forsch

Erna Mina flieht mit Sohn Arnold am 28.03.1939 nach Havanna (Kuba), später in die USA (New York). Friedrichstraße 75: Familie Lehmann – Familienzusammenführung. Dort liegen bereits 7 Stolpersteine für die Familie Lehmann, ein Stein auch für Erna Mina Lehmann, verh. Forsch, Tochter von Metzgermeister Salomon Lehmann und Mina Lion. Auch der Bruder Karl Lehmann, Metzgermeister in der vierten Generation, hat in der Friedrichstraße 75 einen Stolperstein erhalten.

Siehe auch: Essay von Paul Sachse „Sechs von sechs Millionen – wider den Vogelschiss des Gauland“.

Obere-Torstraße 1 - 4 Stolpersteine für Familie Jakob Grünbaum

Jakob Grünbaum,

geb. 30.12.1858, als israelitische Religionslehrer lebte er nahezu 50 Jahre in Kuppenheim zusammen mit

Therese Grünbaum, geb. Ramsfelder,

geb. 09.03.1866, in der Oberen-Torstraße 1. Der AK Stolpersteine, beabsichtigt für Jakob Grünbaum (Stolperstein 1), seine Ehefrau Therese (Stein 2) und seine Familie weitere vier Steine im Sinne des Künstlers und Initiators Gunter Demnig zu legen.

Der Arbeitskreis möchte mit der Legung 2021 im Gedenken die Familie des Jakob Grünbaum zusammenführen, ihnen jeweils einen sog. „Schlussstein“ setzen. Ein Stolperstein ist auch vorgesehen für den Sohn Ludwig Grünbaum sowie für dessen Ehegatten.

Da für das Ehepaar Berta und Max Joseph in Worms bereits je ein Stolperstein liegt, konnte nach Entscheidung der Stadtverwaltung Kuppenheim und der Fraktionsvorsitzenden in Kuppenheim auf diese beiden zusätzlichen Steine verzichtet werden;

Berta Grünbaum, verh. Joseph,

geb. 1891 in Kuppenheim, zog nach der Heirat zu Kaufmann (Getreide- und Futtermittelhandel) Max Joseph nach Worms. Max Joseph kämpfte im Ersten Weltkrieg für den Kaiser und für Deutschland und erhielt für seine Tapferkeit das Verdienstabzeichen EK II. Das nützte ihm nichts, um nach der Reichspogromnacht ins KZ Buchenwald in Schutzhaft genommen zu werden. Berta wurde am 20.03.1942 von Worms ins KZ Lublin-Majdanek in Polen deportiert und ist dort verschollen.

Max Joseph,

Jahrgang 1882, Kaufmann, Ehemann von Berta Grünbaum. Max Joseph wurde am 20.03.1942 von Worms ins KZ Lublin-Majdanek in Polen deportiert und ist dort verschollen.

Ludwig Grünbaum,

geb. 28.9.1903 in Kuppenheim, Kaufmann von Beruf, verheiratet seit 1936 mit Tilly Grünbaum, geb. Heiser (geb.02.12.1913 in Hof bei Kassel), flohen vor dem nationalsozialistischen Terror am 5. August 1938 aus Worms, drei Monate vor der Reichspogromnacht, nach Niederländisch-Indien und konnten sich somit in Sicherheit bringen. Stein 3.

Tilly Grünbaum, geb. Heiser

Jahrgang 1913, Flucht durch Emigration nach Niederländisch-Indien am 05.08.1938. Stein 4

Familie Max Kahn Rheinstr. 14 - 6 Stolpersteine

Auch für sie möchte der Arbeitskreis Stolpersteine als sog. „Schlussstein“ setzen. Die Zustimmung der Besitzer des angrenzenden Grundstücks zur Legung der Steine vor ihrem Wohnhaus liegt vor.

Max Markus Kahn,

geb. in Kuppenheim am 19.01.1871. Max Kahn war Beamter, Reichsbahnoberinspektor, deportiert am 22.10.1940 ins Lager Gurs/ Frankreich am 22.10.1940, gestorben am 03.08.1942 in Marseille. Die Umstände seines Todes sind nicht bekannt.

Rosa Kahn, geb. Nathan,

Jahrgang 1876, deportiert nach Gurs 1940, überlebt das Deportationslager, Emigration USA

Bianca Kahn,

Jahrgang 1903, Flucht durch Emigration in die USA am 23.10.1939

Meta Kahn, verh. Weissler,

Jahrgang 1905, Jahrgang 1905, Flucht durch Emigration in die USA am 23.10.1939

Flora Kahn,

Jahrgang 1911, Jahrgang 1911, Flucht durch Emigration in die USA am 23.10.1939

Senta Kahn,

Jahrgang 1914, Flucht durch Emigration in die USA am 23.10.1939

7. Stolpersteinlegung wegen „Corona“ verschoben

Es war geplant, am Montag, 15. März 2021, in der Rheinstraße 14 (6 Steine für die Familie Max Kahn), in der Murgtalstraße 2 (2 Steine für die Familie Leopold Dreyfuß) und in der Oberen-Torstraße 1 (4 Steine für Familie Jakob Grünbaum) insgesamt 12 weitere Stolpersteine zu legen. Wegen der Corona-Pandemie kann der Künstler Gunter Demnig jedoch nicht zur Verlegung kommen. Und ein anderer Termin ist aus organisatorischen Gründen mit ihm in diesem Jahr nicht mehr möglich.

Deshalb muss der AK Stolpersteine die Verlegung ohne ihn durchführen und hat entschieden, diese auf Mai/Anfang Juni (an einen späten Nachmittag) zu verschieben.

Mit Unterstützung des städtischen Bauhofs hofft der Arbeitskreis, mit einer größeren Zahl an Beteiligten die Stolpersteinlegung durchführen zu können.

Stolperstein-Spenden und Unterstützung der Aktionen/Veranstaltungen des Arbeitskreises -

Konto:

AK Stolpersteine, Volksbank pur eG Karlsruhe

DE57 6619 0000 0061 4477 09

1

1 2

2 3

3 4

4